L’Inconnu de la Grande Arche (Stéphane Demoustier, 2025)

Rêvée comme un art, l’architecture se mue en tombeau de l’architecte

En donnant comme titre à ce film qui raconte la construction de la Grande Arche de La Défense L’Inconnu de la Grande Arche, Stéphane Demoustier fait allusion à l’architecte retenu par François Mitterrand pour cette construction, Johan Otto von Spreckelsen, qui était effectivement un inconnu le 25 mai 1983, quand le résultat du concours lancé le 7 juillet 1982 a été dévoilé. Il fait aussi allusion à un autre inconnu, le Soldat inhumé le 8 janvier 1921 dont on célèbre la mémoire sous l’Arc de Triomphe, l’autre arc visible dans la même perspective, inauguré en 1836 pour commémorer les victoires de la Grande Armée. Après la mort de l’architecte en 1987, un monument en hommage à certains soldats morts pour la France a été érigé à quelques dizaines de mètres de l’Arche sur le parvis de La Défense1 – une distance suffisante pour respecter le projet du Danois, qui avait rêvé d’un pur cube blanc, vierge de toute inscription, de tout symbole, de toute référence nationale ou historique. Finalement le nom retenu pour le monument n’a pas été le Cube ni l’Arche de la Fraternité, mais une dénomination faisant référence à une localisation déterminée, ce qui peut être considéré comme une trahison du projet initial. On ignore si cette circonstance a contribué au décès de Johan Otto von Spreckelsen le 16 mars 1987 à l’âge de 57 ans plus de deux ans avant l’inauguration du monument le 14 juillet 1989, pour le Bicentenaire de la Révolution Française. Contrairement à ce qui est montré dans le film, il n’est pas mort à Paris en contemplant le monument en construction, mais à Hørsholm, au Danemark, d’un cancer, qui n’avait peut-être aucun rapport avec sa démission huit mois auparavant. Quoi qu’il en soit rien n’empêche l’interprète que nous sommes de considérer le bâtiment achevé comme un vaste monument funéraire où les rêves de l’architecte sont, comme lui, ensevelis.

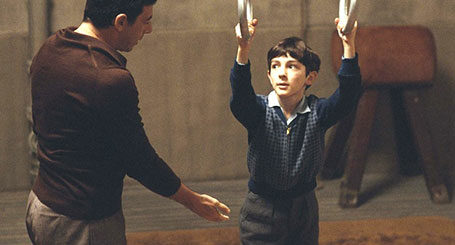

Le film fait le récit d’une tension entre, d’une part, l’idée que l’architecte se faisait de son monument, probablement partagée par le président qui a personnellement choisi ce projet plutôt qu’un autre, et d’autre part les conditions politiques, économiques, urbanistiques et sociales qui prévalaient au moment de sa construction. La question sous-jacente est simple, mais redoutable : l’architecture est-elle un art, ou un métier destiné à satisfaire certains besoins déterminés à un coût acceptable pour la collectivité ? Cette question n’est pas nouvelle, elle était déjà au cœur du Bauhaus, cette école active sous l’égide de Walter Gropius entre 1919 et 19332 – mais elle prend dans ce cas particulier une acuité particulière. Pris entre la volonté présidentielle, les conseillers politiques à la veille du « tournant de la rigueur » (printemps 1983), les règlementations diverses, les contraintes matérielles, les exigences de l’entreprise Bouygues, les conséquences de la cohabitation en 1986, l’architecte aurait pu faire le choix du compromis. Il s’est plutôt inspiré du vide au cœur du bâtiment pour s’en aller lui aussi. On peut dire qu’il s’est retiré au nom de l’art et aussi d’un droit moral dont il avait une conception extensive.

Au final, avec ou sans marbre blanc de Carrare, la Grande Arche existe et son histoire ne fait que commencer. Avec ses ministères (Transition écologique, Cohésion des territoires), ses bureaux, ses opérateurs immobiliers, son école de commerce, ses ascenseurs en panne et son dernier étage vide, elle est enfin le personnage principal d’un film, l’actrice d’une histoire ouverte sur l’avenir. Imaginée par un étranger qui la prenait pour l’œuvre de sa vie (ce qu’elle était réellement), un homme solitaire issu d’une culture différente, dépourvu d’appuis, d’équipe et d’associés, elle marie effectivement le conditionné (des contraintes qui finalement ont été dépassées) et l’inconditionné (une « Tête-Défense » qui n’est pas sans beauté et s’efface devant le prolongement de la perspective). Resté une énigme même après sa mort, l’homme a été sacrifié pour réaliser son projet fou, quasi irréalisable, construit en quatre ans pour commémorer une Révolution très peu danoise dont il ne savait probablement pas grand-chose. Alors que selon les stéréotypes les plus courants les Français sont des rêveurs et les Danois des pragmatiques, c’est l’inverse qui s’est concrétisé. Le marbre de Carrare utilisé par Leonard de Vinci pour la Pieta coexiste avec le granit breton en usage sur les trottoirs parisiens. Ce qui a d’abord été envisagé comme une City parisienne s’est transformé en figure stratifiée du cubisme. Alors que l’histoire de Von Spreckelsen est tragique, elle est traitée sur le mode comique. Dans l’Arche telle qu’elle a été finalement bâtie, telle qu’elle fonctionne, la tension entre art et socialité se perpétue. Un bâtiment hyper-pesant mais presque transparent, un Cube évidé de tout contenu, c’est aussi la conjonction des opposés. Plus que la Grande Bibliothèque, la Pyramide du Louvre ou l’Opéra Bastille, c’est la quintessence du Mitterrandisme.

- Ce monument dédié aux morts pour la France se présente sous la forme d’un mur composé de 37 plaques en laiton. Chaque plaque porte les noms, grades, âges et dates de décès des soldats morts en opérations extérieures depuis 1963, classés par théâtre d’opération. À proximité, une sculpture en bronze représente six combattants anonymes portant un cercueil invisible. ↩︎

- Citation d’Adolf Loos dans son essai Architecture écrit en 1910 : « L’architecture ne serait pas un art ? Oui, c’est ainsi. Il n’y a qu’une faible partie du travail de l’architecte qui soit du domaine des Beaux-Arts : le tombeau et le monument commémoratif. Tout le reste, tout ce qui est utile, tout ce qui répond à un besoin, doit être retranché de l’art. » ↩︎