Die Welt ist fort, ich muss dich tragen

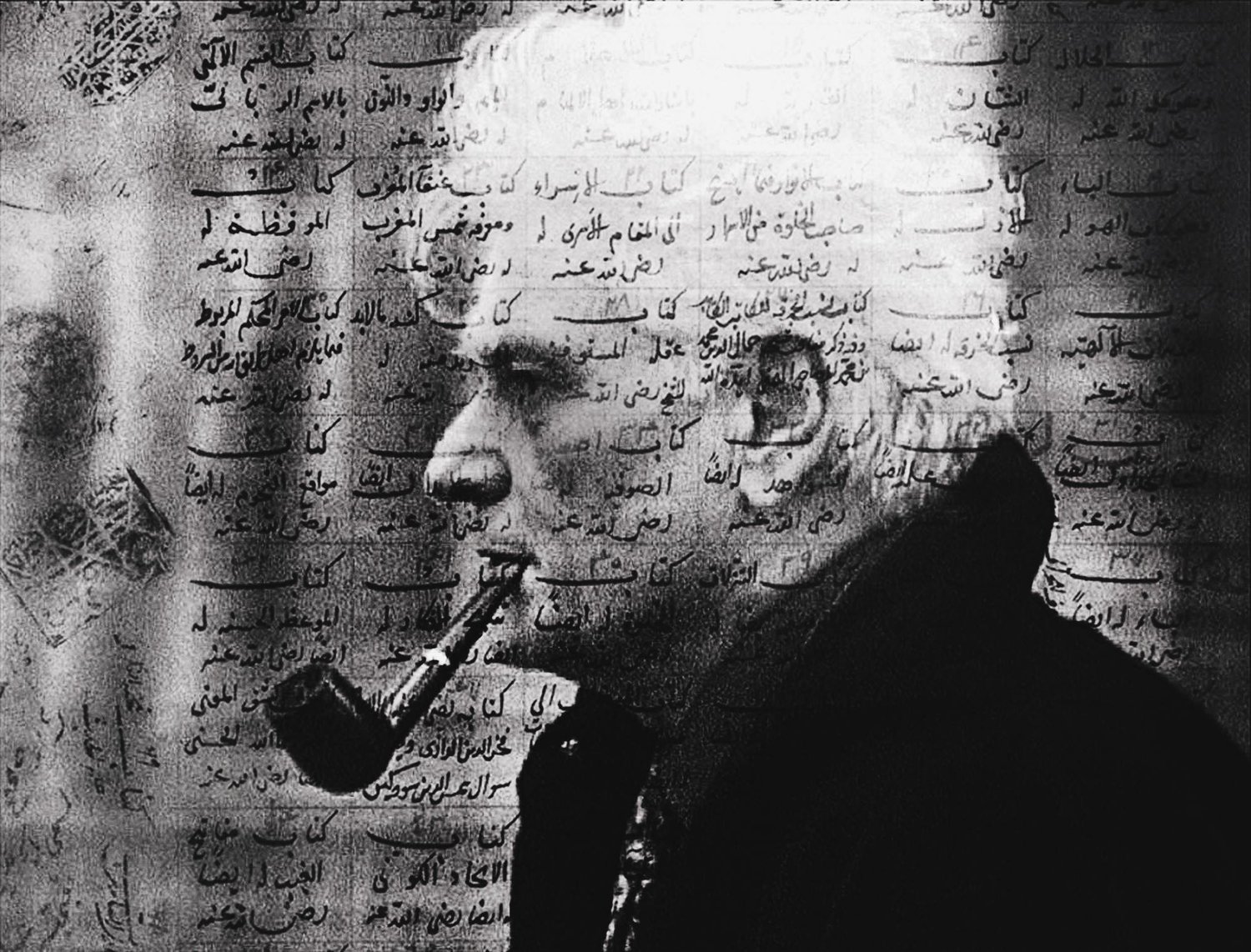

Adresse à Jack Y. Deel, figure spectrale de Jacques Derrida, au sujet de la phrase qu’il a mise en valeur pendant sa toute dernière année d’enseignement.

Mise en perspective

Pendant l’été 2002, alors même que tu n’avais pas encore commencé à rédiger la première séance de la deuxième partie de ton séminaire sur La Bête et le Souverain1, tu es tombé sur un poème de Paul Celan dans une édition que tu possédais depuis longtemps, mais que tu n’avais pas encore lue de manière détaillée, sérieuse. Dans cette édition (en allemand), tu t’es arrêté sur une phrase : Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Cette phrase, je ne dirais pas que tu l’as choisie, je dirais qu’elle s’est imposée à toi sans que tu puisses y résister2. Tout s’est passé comme si elle était venue du dehors, comme si elle avait fait irruption dans ta vie et dans ton corps, à la façon de la maladie qui allait t’emporter un peu plus de deux ans plus tard, le 9 octobre 20043. Tu ignorais que ce séminaire serait le dernier, et peut-être n’imaginais-tu pas que cette phrase pourrait être lue, entendue, deux décennies plus tard, comme testamentaire. À vrai dire, il n’est pas certain que la disruption soit arrivée exactement à ce moment-là, elle est peut-être intervenue beaucoup plus tôt, vers 1984 ou 1988, quand tu t’es éloigné de l’ENS pour enseigner dans un nouveau lieu, l’EHESS4. Dans cette décennie 1980, mitterrandienne, tu as pu jouir d’une nouvelle liberté par rapport aux contraintes académiques avec lesquelles tu devais composer jusque-là. Enfin débarrassé de la préparation du concours de l’agrégation, tu as pu ouvrir un nouveau cycle intitulé Questions de responsabilités. Si je dis qu’il s’agit de la même disruption, c’est parce que ce cycle ne s’est jamais interrompu. Tu te rappelles avoir traité, dans l’ordre chronologique, des questions qui, en somme, se rapprochaient plus de l’éthique que de la philosophie : l’amitié, le secret, le témoignage, l’hospitalité, le parjure, le pardon, la peine de mort, l’animalité et la souveraineté. Mais ce qui est arrivé ce jour-là, pendant l’été 2002, c’est quand même autre chose. Disons que dans cette phrase : Die Welt ist fort, ich muss dich tragen, en huit mots d’une autre langue, les fils de tes thématiques ont été réactualisés, renouvelés, relancés voire disséminés. Il se trouve que, selon moi, nous autres, qui arrivons après, nous avons le devoir de poursuivre et prolonger cette dissémination. Il se trouve que, pour ce faire, je vais m’appuyer sur une série de films qui me semblent mettre en jeu certaines des thèses5 que tu as développées pendant cette période. Pourquoi des films ? Tu ne cachais pas tes réserves à l’égard du cinéma. Plusieurs fois, tu as soutenu que seule la littérature peut s’écrire et se déployer indépendamment de la loi, de la morale, de l’État, etc. Il suffit d’un crayon pour écrire, tandis que le cinéma est soumis à des conditions compliquées de production et de rentabilité. Un texte littéraire semble offrir plus de libertés qu’un film, il semble plus ouvert aux novations, aux inventions incomparables, aux significations inattendues. Ce n’est pas moi qui vais contester cela, d’autant moins que, moi aussi, j’écris un texte. Mais cela suffit-il pour condamner définitivement le cinéma au loisir, à la répétition des mêmes histoires et des mêmes schèmes ? Tu as dit toi-même que c’était le lieu privilégié de la spectralité, un lieu qui excède sa signification immédiate. Il n’y a pas que des mots et du langage dans un film, tout un monde y laisse sa trace, ses référents et ses décors. Dans l’image, la mise en scène, le montage, le choix des acteurs, les dialogues aussi bien sûr, les voix, les émotions, les sinuosités du récit (pas toujours linéaires), les mises en abyme, etc, on ne compte pas les débordements. Un film est unique, et il est aussi la somme des interprétations qu’il suscite, la cause et l’effet de son encadrement, ses parerga. En tout cas c’est par ce biais, le cinéma, que je vais entamer un dialogue non pas avec toi, comme on pourrait le croire, mais avec ton spectre, auquel j’ai choisi de donner un nom : Jack Y. Deel. Il ne s’agit pas (ou pas seulement) de démontrer que le cinéma possède la faculté littéraire que tu lui as déniée, il s’agit de démontrer qu’il se situe, lui aussi, dans la lignée de ton travail qui ne porte pas seulement sur les textes mais aussi, parfois, sur les images6, de mettre à l’épreuve, par l’analyse, certaines des hypothèses qui sont les tiennes, et notamment celles qui découlent de la phrase que tu as mise en exergue pendant la toute dernière année de ton enseignement : Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Cette phrase, j’en ai repéré plus d’une extension au cinéma – des extensions que parfois tu avais anticipées, mais parfois non.

Mais resituons mon positionnement, et l’audace (excessive) qui est la mienne en entreprenant cet écrit. Bien qu’il porte sur certains des mots que tu avais l’habitude d’utiliser, je ne prétends pas restituer la pensée que tu as développée sous le nom de Jacques Derrida. On ne trouvera dans ce texte aucun élément biographique, historique, académique ou autre, faisant de toi un philosophe disparu – une définition qui me paraît pauvre, tragiquement limitée, insuffisante. On y trouvera un texte d’imagination, une fiction qui ne s’adresse pas à J.D., puisqu’il n’est pas là pour répondre, mais à Jack Y. Deel. J’insiste sur ce point : il ne faut pas confondre le signataire et son spectre, et après tout, c’est toi qui as sacralisé le privilège de la littérature. Le signataire a disparu, tandis que le spectre est toujours là – s’il n’était pas là, je ne m’adresserais pas à lui. Si Jack Y. Deel existe, ce n’est pas en tant qu’humain, c’est en tant que figure spectrale, ce qui n’en fait pas un être absent, bien au contraire. Quand j’attribue à Jack Y. Deel des textes dont il n’est pas l’auteur – puisque c’est J.D., quand je raconte des anecdotes qu’il n’a pas pu vivre, quand je lui suppose des pensées, voire des actes, auxquels J.D. n’était pas totalement étranger, je me fabrique un certain degré de liberté sans lequel, disons-le, je ne pourrais pas écrire. Vous rétorquerez que, dans un biopic, c’est plus ou moins la règle, sauf que moi, je n’écris pas un biopic. Je me suis donné un interlocuteur que je n’ai jamais eu. Je peux le faire sans me sentir coupable car je déclare, dès le début, que Jack Y Deel est un être de fiction. Cela me donne certains droits. Je dis certains droits car mon droit à écrire n’est pas illimité (contrairement à ce qu’on dit souvent de la littérature). Je n’oublie jamais que le spectre que j’ai nommé et inventé n’est pas le spectre de n’importe qui. J’ai des devoirs envers lui. Tout spectre est le tenant-lieu d’autre chose, et comme le confirme l’anagramme, il a droit au respect7.

Été 2002 : irruption d’un vers.

Dans Béliers, une conférence prononcée le 15 février 20038 à l’université de Heidelberg à la mémoire de Hans-Georg Gadamer et publiée dans la foulée aux éditions Galilée9, tu racontes que, peu avant sa mort intervenue le 20 avril 1970, Paul Pessach10 Antschel dit Paul Celan, qui était à ce moment-là ton collègue à l’École Normale Supérieure, t’a offert un exemplaire du recueil Atemwende en langue allemande. On peut y lire le poème Grosse, glühende Wöhlbung, dont est tiré le dernier vers, Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Ce recueil ne sera publié en langue française, sous le titre La renverse du souffle11, dans une traduction de Jean-Pierre Lefebvre, qu’en 2003, l’année même où tu reviens à de nombreuses reprises sur cette phrase. On peut lire dans ce volume que l’écriture du poème est datée du 7 juin 196512. Elle est contemporaine de la composition des textes que tu as publiés en 1967 dans trois ouvrages qui ont fait date13. Chronologiquement, l’acte d’écriture de ce poème par Paul Celan (1965) et sa (re-)lecture dans ton dernier séminaire (2003) encadrent chronologiquement ton œuvre au sens qui a pu être donné au mot parergon : une frontière plus ou moins stable, plus ou moins mobile, qui délimite un ouvrage tout en l’ouvrant sur l’extérieur. Il est légitime, à ce titre, d’accorder – ou conférer – au texte de ce poème une importance particulière.

Voici la traduction du poème complet14, sous la signature de Jean-Pierre Lefebvre :

Avec

L’essaim d’astres noirs qui s’affouille

Une voie de sortie, de départ :

Au front caillou d’un bélier

Je marque au feu cette image, entre

Les cornes, dedans,

Dans le chant des circonvolutions, entre la moelle des

Mers de cœur figés

Contre

Quoi

Ne fonce-t-il pas ?

Le monde est parti, il faut que je te porte.

Tu as été très tôt en contact avec la poésie célanienne. Tu n’en as rien dit dans les années 1960 et 197015, mais dès 1986, tu as publié un livre, Schibboleth, qui emprunte le titre d’un poème de Paul Celan, autour de la question générale du poétique. Schibboleth contient un commentaire sur Le Méridien, autre texte de Celan dont tu reprendras la lecture dans La bête et le souverain en 2001. Quinze ans plus tard, dans Poétique et politique du témoignage, publié pour la première fois en 2000, tu as analysé un autre poème, Aschenglorie, autour de la phrase Nul ne témoigne pour le témoin. Ce poème fait partie du même recueil que Grosse, glühende Wöhlbung, et pourtant la sentence à laquelle tu finiras par attacher tellement d’importance, Die Welt ist fort, Ich muss dich tragen, n’est pas encore mentionnée. Cela laisse à penser que tu n’as pas véritablement lu cette phrase avant 2002. Quand tu l’as découverte, Jack Y. Deel, elle a provoqué en toi un séisme.

Reprenons de manière plus détaillée la chronologie de cette découverte. Dans La raison du plus fort, texte prononcé le 15 juillet 2002 à la décade de Cerisy sur la démocratie à-venir16, seul le poème Schibboleth est mentionné à propos de Celan. La phrase Die Welt ist fort, ich muss dich tragen est prononcée pour la première fois à la fin d’une conférence tenue à l’université de Nice, le 27 aout 2002, sous le titre Le « monde » des lumières à venir17. Cela conduit à situer la « découverte » de cette phrase pendant l’été 2002. Tu la mentionnes à nouveau le 11 décembre 2002, au début de la deuxième année du séminaire La bête et le souverain, en annonçant qu’elle sera au cœur du séminaire de l’année en cours. Dans les mois qui suivent, un séminaire spécifiquement consacré à ce poème est organisé à New York, auquel participent Avital Ronell et Werner Hamacher18. Que tu aies eu le souci d’organiser, outre-atlantique, cette session de travail à laquelle nul autre que toi n’aurait pu penser, montre l’importance que tu y attachais.

Pourquoi avoir attendu si longtemps, entre 1970 et 2002, pour t’intéresser précisément à ce poème ? Peut-être l’occasion a-t-elle été le décès de Hans-Georg Gadamer, le 13 mars 2002. Appelé à prendre la parole pour une journée d’hommage, il a fallu que tu te replonges dans le livre que celui-ci a consacré en 1973 à Celan, Qui suis-je et qui es-tu ? Commentaires de Cristaux de souffle de Paul Celan. Atemkirstall, premier recueil de poèmes de Paul Celan, a été publié en allemand en 1965, et traduit en français en 1979 par Michel Deguy et Jean Launay. Dans Béliers19, tu expliques que tu considères ton propre travail sur Grosse, glühende Wöhlbung, ce poème qui n’est pas inclus dans Atemkristall, comme un post-scriptum au livre de Gadamer. Mireille Calle-Gruber fait observer dans son introduction à La conférence de Heidelberg du 5 février 198820 que tu as toujours confondu deux dates : tu croyais que Béliersavait été prononcé le 5 février 2003 au lieu du 15 février – confondant ainsi les deux conférences tenues à Heidelberg en 1988 et 2003, comme si la question de l’antisémitisme de Heidegger, abordée en 1988, pouvait trouver une sorte de conclusion avec l’analyse du texte de Celan faite en 200321.

Quoiqu’il en soit, sachant qu’on ne peut jamais épuiser les secrets d’une date, je voudrais soutenir qu’avec cette phrase, Die Welt ist fort, ich muss dich tragen, il s’est passé quelque chose, un événement, dans le cours ou la marche de ton œuvre. Il ne s’agit peut-être pas d’un événement au sens chronologique, comme si tu avais tardivement découvert quelque chose d’absolument nouveau dont tu dis, dans les dernières pages du dernier livre que tu auras fait publier toi-même, en 2003 :

« Mais que se passerait-il si, dans notre poème, le Fort-sein du monde, en son instance propre, ne répondait à aucune de ces thèses ou de ces catégories [il s’agit des trois catégories de Heidegger, la pierre weltlos, l’animal weltarm et l’homme weltbildend] ? S’il les excédait depuis un tout autre lieu ? S’il était tout sauf privé de monde (weltlos), pauvre en monde (weltarm) ou configurateur de monde (weltbildend) ? N’est-ce pas la pensée même du monde qu’on devrait alors re-penser depuis ce fort [Die Welt ist fort] et lui-même depuis le Ich muss dich tragen ? » (Béliers p79).

Selon toi, la formulation célanienne Die Welt ist fort ne répond à aucun des trois types de rapport au monde mentionnés par Heidegger pour distinguer le minéral, l’animal et l’humain. Il « les excède depuis un tout autre lieu ». Quel lieu ? Un lieu qu’on ne peut penser qu’à partir de la deuxième partie de la phrase de Celan, Ich muss dich tragen. Par cette déclaration qui te dissocie de la pensée heideggerienne de la manière la plus tranchée, tu proclames une autre pensée du monde, une pensée à venir dont il faut encore préciser les traits. Dans les mois qui suivent, avec la mise en jeu insistante de cette phrase dans les dernières séances de ton séminaire, une sorte de cristallisation s’opère, une précipitation. T’adressant, par l’intermédiaire du lecteur (moi-même ou un autre), au poème signé Paul Celan, tu lui dis : « Il faut que je te porte ». Il s’agit désormais de porter cette phrase poétique venue d’un autre, la porter dans le discours et aussi dans l’éthique. Si tu avais encore pu dialoguer avec Gadamer, tu lui aurais rappelé :

« combien nous avons besoin de l’autre et combien nous aurons encore besoin de lui, de le porter, d’être par lui portés, là où il parle en nous avant nous » (Béliers p80).

Il s’agit maintenant, pour moi, de me laisser porter par cette déclaration de Jack Y. Deel, et à mon tour de la porter.

Un poème, une phrase, deux propositions.

– [Shutong] : Est-ce que tu as remarqué que les deux parties de ta phrase ne sont pas reliées entre elles ?

– [Le scripteur] : Ce n’est pas ma phrase, c’est celle de Paul Celan que Jack Y. Deel a reprise.

– [Shutong] : Bon, d’accord, c’est la phrase du poème, que toi aussi tu reprends n’est-ce pas ? Eh bien, cette phrase, elle comprend deux propositions bien distinctes. Dans la première, Die Welt ist fort, elle dit qu’un monde s’est effacé, épuisé, éclipsé.

– [Le scripteur] : Jean-Pierre Lefebvre traduit par Le monde est parti, mais cette traduction est contestable, comme les autres. Que signifie l’éloignement d’un monde, sa fin, sa perte ? Il y a celle qui est en cours, au 21ème siècle, que nous ne connaissons que trop, il y a celle que Paul Celan mentionnait en son temps, le 7 juin 1965, sur la base de son expérience, et il y a aussi l’idée générale selon laquelle, à tout moment, un monde peut s’effacer. Il suffit d’une mort, d’un deuil, et l’on peut dire qu’un monde a disparu, il s’est effacé, évanoui, enfui, etc. On peut aussi proposer, moins littéralement, par exemple : il est détruit, perdu, passé, éclipsé, dissipé, retiré, fini, anéanti, envolé, estompé, évaporé. Ou encore, en se donnant plus de liberté, que le monde s’est disjoint22, ou bien qu’il a sombré, qu’il a succombé, qu’il s’est épuisé, exilé, dissout, égaré, escamoté, défilé, éteint, amenuisé, que sais-je encore. Entre ces différentes traductions, il n’y a pas d’équivalence.

– [Shutong] : Tu peux choisir la traduction qui te plait, mais pour ma part j’en reste à celle de Jean-Pierre Lefebvre, Le monde est parti. C’est un constat, une assertion, une affirmation partageable, voire généralisable. Chacun en fera ce qu’il voudra, mais ce qui m’intéresse, c’est qu’après le premier élément, il y a un second élément qui ne le prolonge pas, ou pas directement. Il n’est plus question d’un monde en général, mais d’une personne unique qui s’adresse à une autre, unique elle aussi. La phrase perd sa neutralité, elle change de registre. Dans Il faut que je te porte, un jesingulier interpelle un tu singulier. La phrase commande de te porter, toi – pas n’importe quel autre mais toi, cet autre qui te fait face, auquel tu es en mesure de dire tu. Elle ne précise ni les moyens, ni les objectifs, ni les circonstances, mais elle dit tu. Entre ces deux propositions23, nous postulons un lien logique, un accord, alors que ce lien est incertain, indémontrable. Il faudrait tenir compte de cet aspect.

– [Le scripteur] : C’est bien ce que je compte faire, mais pas d’un coup. Il nous faudra, pour répondre à ton objection, quelques dizaines de films.

– [Charles] : Il y a une autre difficulté, c’est que tu sembles séparer cette phrase du reste du poème. Or elle n’en est pas détachée, elle en est la conclusion.

– [Le scripteur] : Je crois qu’on a toujours le droit de choisir une citation, une phrase. Jack Y. Deel se sent obligé d’analyser l’ensemble du poème dans Béliers, mais moi je ne suis pas dans l’analyse, dans la philosophie, dans l’enseignement, je suis dans la fiction. Je peux imaginer d’autres contextes à cette phrase, d’autres environnements.

– [Charles] : Tu fais comme beaucoup d’autres. Tu mentionnes le signataire, Paul Celan, et le découvreur, Jack Y. Deel, mais le poème lui-même, tu l’oublies.

– [Le scripteur] : Je te trouve sévère car si tu regardes mon texte quelques pages plus haut, tu verras que j’ai cité le poème dans son intégralité.

– [Charles] : C’est bien beau de citer, je n’ai rien contre les commentateurs, les thuriféraires, les citationneurs24, mais ce n’est ni le signataire ni le découvreur qu’il faut entendre, je le répète. Si tu veux entendre quelqu’un, celui que tu dois entendre, c’est le poème25. Le poème s’adresse à nous, il exige de nous une réponse.

– [Le scripteur] : Eh bien justement, je vais vous proposer d’ouvrir les yeux et les oreilles, en direction de ce poème, à travers les films.

Un horizon

[Le scripteur] : La thématique d’un monde qui se retire, disparaît, s’en va, est courante au cinéma. C’est un thème souvent abordé, voire un cliché, un trope. Il y a ceux qui quittent leur famille, ceux qui perdent leur « chez soi » à cause d’un événement inattendu, une catastrophe, ceux qui sont pourchassés, exclus, ceux qui rompent avec leurs ennemis ou veulent se distancer d’un pouvoir, par choix ou par peur, ceux qui ne supportent plus leurs difficultés, ceux pour lesquels le malaise ou malêtre a dépassé les limites, etc. Dans ces cas et dans bien d’autres, on peut dire que Un monde est parti. Il faut désormais se reconstruire un autre chez soi, ailleurs, dans un autre univers, une autre réalité. On pourrait faire la liste des circonstances dans lesquelles cela arrive, en proposer une sorte de typologie, s’interroger sur la possibilité d’une véritable rupture – car souvent le « nouveau » monde ressemble à l’ancien, il en est le prolongement, la résultante, la reproduction virtuellement ou partiellement inversée. C’est une tentation à laquelle il faudra que je succombe de temps en temps, car on ne peut pas faire autrement – mais je n’oublie pas la seconde partie du vers de Paul Celan, Il faut que je te porte. Il s’agit, direz-vous, de poésie. Rien d’autre que l’invention du poète ne nous oblige à lier ces deux membres de phrase – et pourtant la question que je vais poser, inlassablement, est celle de leur liaison. J’ignore si cette question est légitime, et je ne suis même pas sûr de découvrir la réponse à l’issue de l’enquête. Pourquoi sont-ils liés ? En quoi consiste leur lien ? Ne peut-il être que local, transitoire, ou peut-il se généraliser ? Je me suis donné une règle du jeu, qui est de faire confiance au matériau dans lequel je vais enquêter, les films. C’est toi, Jack Y. Deel, qui t’es emparé de cette expression poétique, c’est toi qui l’a transformée en formule de pensée, c’est toi qui l’a fécondée – mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Une graine peut croître, mais elle peut aussi se dessécher, se décomposer et pourrir. J’ignore si le contexte, le milieu, les conditions dans lesquelles je vais l’examiner lui seront favorables.

[Nicu] : Tu prétends rester complètement ouvert, ne pas savoir à l’avance ce que tu cherches, mais j’en doute. Il aura bien fallu une perspective, quelques a priori, pour que tu te lances dans ce projet. Il me semble que dans ta présentation, tu es loin de tout dire.

[Le scripteur] : Tu as raison. Je ne vais pas tourner autour du pot, je vais essayer d’expliquer le plus directement possible ce dont il s’agit. Je m’intéresse avant tout au second membre de phrase, Il faut que je te porte. Selon moi, il ne s’agit pas d’un devoir, d’une obligation, il s’agit d’une déclaration. Je veux dire par là que le locuteur n’obéit pas à une règle déjà établie, c’est lui qui établit la règle. L’expression Il faut renvoie à une prise de décision, une initiative. Après l’effacement d’un monde, le « je » de la phrase porte le poids d’une nouvelle responsabilité, qui n’avait jamais existé auparavant.

[Nicu] : Et tu penses trouver la trace de cela au cinéma ?

[Le scripteur] : Je le crois, je l’espère, et pour cela, je vais scruter les films de très près. Il faut que je le fasse.

- La Bête et le Souverain, séminaire tenu sur deux années scolaires entre 2001 et 2003, publié en deux volumes aux éditions Galilée en 2008 et 2010, sous la signature de Jacques Derrida. ↩︎

- Une assertion conforme à la théorie de la décision développée par ailleurs par Jack Y. Deel. ↩︎

- On ne pourra jamais prouver qu’il y a un lien, mais il s’agit effectivement d’une double disruption. ↩︎

- J.D. a enseigné à la Sorbonne de 1959 à 1964, à l’ENS de 1964 à 1984, et à l’EHESS les années suivantes. Trois cycles se sont succédés dans ce dernier établissement : Nationalités et nationalismes philosophiques (1984-88), Politiques de l’amitié (1988-1991), Questions de responsabilités (thème annoncé dès 1988, enseigné à partir de 1991 jusqu’à sa mort). ↩︎

- À la suite de Jack Y. Deel, il faudrait sans doute plutôt parler d’hypothèses, voire d’athèses(impossibilité de s’arrêter à une thèse). ↩︎

- Peinture et dessin. Cf par exemple La vérité en peinture (Flammarion, 1978). ↩︎

- Comme le disait Jack Y. Deel, les mots spectre et respect portent une autre anagramme, une troisième : sceptre. C’est pourquoi, malgré tous mes droits (dont je vais exagérément profiter), il m’est interdit de priver Jack Y. Deel de son sceptre. ↩︎

- Et non pas le 5 février 2003 comme il est écrit dans le volume des éditions Galilée. ↩︎

- Béliers, Ed Galilée, Paris, 2003. Voir p 25. ↩︎

- Paul Celan est né le 23 novembre 1920 à Cernăuți (ville roumaine devenue Czernowitz depuis qu’elle appartient à l’Ukraine). Son second prénom, Pessach, qui renvoie à la fête juive du Seder, reste énigmatique car Paul Celan n’est pas né le jour de cette fête (généralement en avril) – mais peut-être est-il né à l’occasion d’une autre sortie d’Egypte. ↩︎

- La Renverse du souffle, Ed du Seuil, Paris, 2003. ↩︎

- Ibid, p 174. ↩︎

- De la Grammatologie (Minuit), L’écriture et la différence (Seuil), La voix et le phénomène(PUF). ↩︎

- Le sens se propose d’abord à ceux qui lisent la langue allemande : mit dem sich / hinaus – und hinwegwuhlenden / Schwarzgestirn-Schwarm: / der verkieselten Stirn eines Widders / brenn ich dies Bild ein, zwischen / die Horner, darin, / im Gesang der Windungen, das / Mark der geronnenen / Herzmeere schwillt. / Wogegen / rennt er nicht an? // Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. ↩︎

- Le 24 octobre 1979, lors de la table ronde sur la traduction qui suit sa conférence sur Otobiographie de Nietzsche, Monique Bosco mentionne le fait que La rose de personne n’a pas été traduite en français du vivant de Paul Celan. Jacques Derrida ne réagit pas à ce nom, et ne parle que de Walter Benjamin – ce qui tend à prouver que son travail sur Paul Celan n’avait pas encore vraiment commencé. Cf L’oreille de l’autre, otobiographies, transferts, traductions, sous la direction de Claude Lévesque et Christie V. McDonald, vlb Ed., Québec, 1982, p199. ↩︎

- Publié en 2003 dans Voyous. ↩︎

- Cette conférence est aussi publiée en 2003 dans Voyous. ↩︎

- Ibid Béliers, p 45. La date exacte du séminaire n’est pas mentionnée. ↩︎

- Ibid, p 44. ↩︎

- Evénement de l’archive, in La conférence de Heidelberg (rencontre-débat des 5-6 février 1988 entre Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer et Philippe Lacoue-Labarthe), p 29. ↩︎

- Ce n’est peut-être pas un hasard si ces deux conférences ont été prononcées à Heidelberg, ville considérée pendant la dernière guerre comme un fief du parti nazi. ↩︎

- Par allusion à la phrase prononcée par Hamlet, The time is out of joint, qu’on peut traduire par Le temps est disjoint, et aussi (formulation désormais classique) par : Le temps est hors de ses gonds, traduction proposée par Yves Bonnefoy. Le monde d’aujourd’hui n’est-il pas disloqué, désajointé, désorganisé ? Le temps n’est-il pas désarticulé, dérangé, déréglé ? ↩︎

- À première lecture, Le monde est parti semble être la proposition principale, et Il faut que je te porte la subordonnée. Mais en l’absence de dépendance directe, on peut inverser cet ordre : étant entendu que Je dois te porter, le monde auquel tu étais habitué n’est plus le même, il s’en va. ↩︎

- Il ne semble pas qu’il y ait, dans la langue française, un mot qui nomme celui qui cite. Écrivain, essayiste, commentateur, critique, exégète ? Aucun de ces mots ne convient, ni citationneur que j’ai utilisé, ni citeur, auquel j’avais pensé en premier lieu. ↩︎

- Quant au commentaire proposé par Jack Y. Deel pour le reste du poème dans son ouvrage Béliers (Ed. Galilée, 2003), il n’est presque jamais mentionné par les auteurs, académiques ou pas, ce qui revient à oublier, ou censurer, la sonnerie du shofar. ↩︎