L’Enfer (Henri-Georges Clouzot, 1964, Claude Chabrol, 1994, Serge Bromberg, 2009)

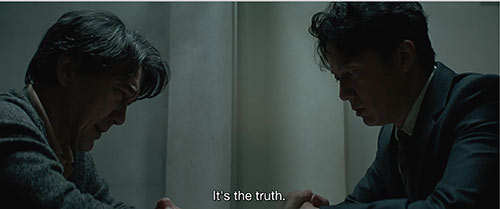

Axiome de Clouzot : « Ayant un droit d’emprise sur tous les éléments d’un film (personnes et choses), j’ai aussi le droit souverain, inaliénable, de le·s mettre à mort »