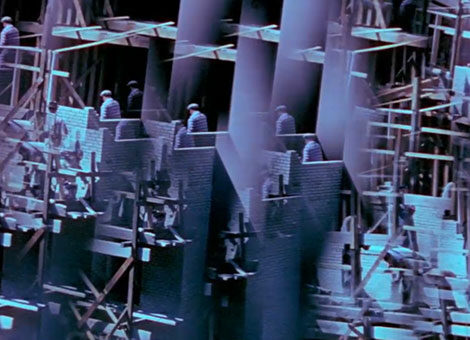

La Prisonnière (Henri-Georges Clouzot, 1968)

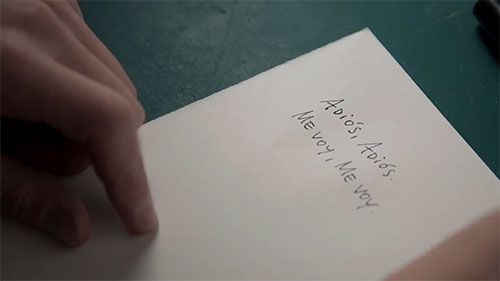

Testament de Clouzot : Il appartient à tout cinéaste digne de ce nom d’honorer un statut d’exception : le droit de se soumettre à sa guise, sans loi ni limite, les acteurs, personnages et autres items d’un film