Catégorie : Spectre

Kaïro (Kiyoshi Kurosawa, 2001)

Chacun, solitaire face à l’Internet, peut se transformer en fantôme de l’autre côté de l’écran et disparaître de ce monde-ci (sauf exception)

Fairytale (Alexandre Sokourov, 2022)

Des plus brutaux acteurs de l’histoire, on ne retient que l’impardonnable

Demon (Marcin Wrona, 2015)

En exigeant une justice impossible à instaurer, le dibbouk interdit l’oubli

Le Dibbouk (Michał Waszyński, 1937)

Celui dont l’avenir aura été déterminé avant la naissance n’aura pas d’avenir, il ne vivra pas

Queer (William S. Burroughs, 1952, Luca Guadagnino, 2024)

Il faut, pour cheminer vers le deuil, le soutien d’une addiction, d’une substance pharmacologique

La Clepsydre (Wojciech Has, 1973)

Comment ne pas trouver son chemin, dans le temps retardé du retour spectral et de la désagrégation du temps

Pepe (Nelson Carlo de los Santos Arias, 2024)

Une fable aporétique où la mort du souverain ouvre la possibilité d’une hybridité à venir

Presence (Steven Soderbergh, 2024)

Le rêve du réalisateur : une caméra qui, se faisant passer pour un spectre, possède la faculté d’intervenir sur ce qu’elle filme

Ma Vie Ma Gueule (Sophie Fillières, 2024)

Je n’ai rien d’autre à transmettre que ma singularité, ma personnalité, en tant qu’elle est unique, insubstituable

Fotogenico (Marcia Romano et Benoît Sabatier, 2024)

Faire son deuil en préservant, malgré tout, un lieu où la trace du mort peut s’inscrire

Pendant ce temps sur terre (Jérémy Clapin, 2024)

De la présence au spectre, il faut payer le prix du passage

Blow Up (Michelangelo Antonioni, 1967)

On ne peut photographier, dérober les images d’autrui, les interpréter, sans engager sa responsabilité, sans mettre en jeu sa culpabilité

Dahomey (Mati Diop, 2024)

Il faut, pour construire un récit national, faire parler les traces – qui heureusement résistent, gardent leurs secrets

Les Crimes du Futur (David Cronenberg, 1970)

On ne peut pas guérir du « cancer créatif », cette maladie mortelle qui produit toujours, sans raison, de nouveaux organes dont il faut faire le deuil

Ghost Tropic (Bas Devos, 2020)

Là où j’ai vécu, je ne suis plus chez moi, un cycle de vie s’épuise, du nouveau arrive de l’extérieur et s’impose à moi

L’année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961)

Un événement évanescent, indéterminé, sans témoin crédible ni trace, on peut l’évoquer, en faire un film, un pur film, en multiplier les interprétations

L’amour à mort (Alain Resnais, 1984)

« Je suis mort », dit-il en annulant tout engagement, tout devoir, toute dette, y compris la promesse amoureuse de celle qui voudrait le rejoindre en offrant, elle aussi, « ma mort »

Les fantômes d’Ismaël (Arnaud Desplechin, 2017)

(Se) laisser dire « Je suis morte » n’est pas sans risque ! Et si l’on vous croyait !

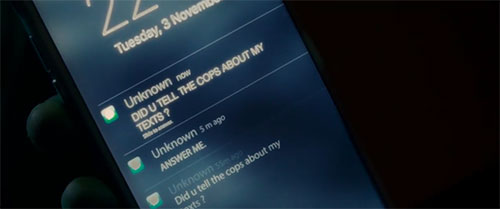

Personal Shopper (Olivier Assayas, 2016)

Un cumul de dédoublements, d’incertitudes, de flottements, pour un film sans colonne vertébrale qui circule entre les genres

Planétarium (Rebecca Zlotowski, 2016)

Au cinéma, la présence des morts est illimitée : on ne peut que les sacrifier, dissimuler leur présence sous d’autres films, toujours plus.

Le secret de la chambre noire (Kiyoshi Kurosawa, 2016)

En photographiant ceux qu’on aime, on les tue, et ce meurtre déclenche une cascade de culpabilité, de folie et de mort

Vers l’autre rive (Kiyoshi Kurosawa, 2015)

Il faut, pour un deuil, partager la mémoire, la parole, le corps et les secrets du mort.

Faute d’amour (Andreï Zviaguintsev, 2017)

« Puisque je suis déjà mort, je n’ai pas d’autre solution que de disparaître ».

Barbara (Mathieu Amalric, 2017)

Une hétérobiographie où, autour du secret préservé de l’autre, prolifèrent les autobiographies.

Une belle fin (Uberto Pasolini, 2013)

Même en l’absence de deuil, je porte en moi le monde de l’autre : « C’est l’éthique même ».

L’étrange affaire Angelica (Manoel de Oliveira, 2010)

L’ange vivant de la mort appelle le photographe, il lui donne accès à un monde sans deuil, ni devoir, ni dette.

Belle Épine (Rebecca Zlotowski, 2010)

Se faire orpheline, exposée au danger, pour que s’invente une autre alliance.

L’étreinte du serpent (Ciro Guerra, 2015)

Les traces des civilisations disparues appellent un deuil inarrêtable, une hantise infinie, qu’aucun savoir ne peut effacer.

Oncle Boonmee (Apichatpong Weerasethakul, 2010)

Il s’est souvenu d’autres vies et d’autres mondes qu’il a portés; un autre vivant surviendra, peut-être, pour les porter à nouveau.

Asako I et II (Ryūsuke Hamaguchi, 2018)

Quand l’amour se décide, la trace se retire, elle s’efface – il faut plonger dans l’incertitude.

Inception (Christopher Nolan, 2010)

Il faut, pour surmonter sa culpabilité, faire l’expérience de l’impossible.

I wish I Knew, histoires de Shanghaï (Jia Zhang-Ke, 2010)

Une ville comme Shanghaï n’a pas une histoire, mais des histoires divergentes dont aucune ne conduit au présent d’aujourd’hui.

Paul Sanchez est revenu! (Patricia Mazuy, 2018)

On ne peut ni s’approprier une signature, ni usurper un nom innocemment.

Un Secret (Claude Miller, 2007)

Un frère mort, disparu, peut gouverner une vie et aussi induire une pensée spectrale, supplémentaire : la déconstruction.

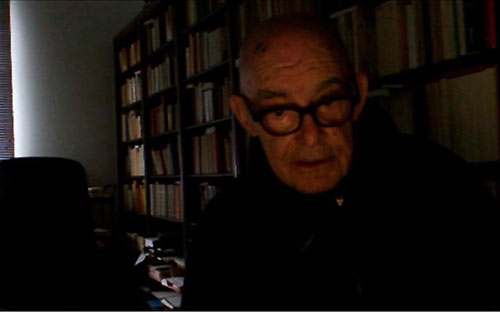

Sleep well (Jean-Luc Nancy, 2018)

« Je suis mort », souverainement mort, bien que vous puissiez encore voir mon corps, entendre ma parole et ma voix.

I’m not there » (Todd Haynes, 2007)

Complaisamment j’exhibe toutes les facettes de mon image, afin de protéger mon secret.

La vengeance d’une femme (Jacques Doillon, 1989)

L’homme d’aujourd’hui, ce fantôme, ne sert d’appui que si sa présence s’évanouit.

Ready Player One (Steven Spielberg, 2018)

Un film ne peut se présenter comme réel, virtuel, fantastique ou autre que parce qu’il est indiciel, indicatif

They Shot the Piano Player (Fernando Trueba, 2023)

N’étant ni mort ni vivant, le disparu ne s’efface jamais; nul ne peut limiter sa présence, ni empêcher qu’elle se renouvelle.

Le lion est mort ce soir (Nobuhiro Suwa, 2018)

Au cinéma, il est impossible d’interpréter sa propre mort, mais on peut toujours la jouer.

Les étendues imaginaires (Yeo Siew Hua, 2018)

Un monde clos dont les bords ne s’étendent qu’au prix d’une étrange et incontrôlable transformation.

Pont des Arts (Eugène Green, 2004)

Par sa voix, la chanteuse baroque réunit la vie, la mort, et l’au-delà de la vie, au-delà de l’être, plus que la vie.

Hérédité (Ari Aster, 2018)

Il aura fallu, pour que le fils prenne la place de l’antéchrist, carboniser le père, décapiter les femmes, réduire le logos en cendres.

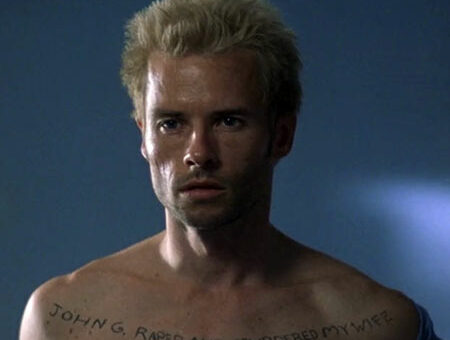

Memento (Christopher Nolan, 2000)

« Pour te venger, effacer tes dettes, il faut que tu t’en souviennes, même si, dans la pure présence, tu ne peux te souvenir que de rien ».

The Souvenir Part I et II (Joanna Hogg, 2019-2021)

Pour accéder aux souvenirs, il faut pousser toujours plus loin le mouvement de la mimesis, multiplier les dédoublements.

Généalogies d’un crime (Raul Ruiz, 1996)

Monstrueuse la tragédie d’un fils naturel dont on attend qu’il assassine une mère déjà morte, un père déjà suicidé, au prix de sa vie.

Le syndrome asthénique (Kira Mouratova, 1990)

S’ensommeiller, se retirer du monde, renoncer à l’archive, affirmer son unicité pour finalement, enfin, mourir vivant.

Un soupçon d’amour (Paul Vecchiali, 2020)

Il faut, pour faire son deuil, spectraliser le mort, car porter un cadavre en soi, avec soi, est mortifère ».

Past Lives (Celine Song, 2023)

Il faut, pour vivre, faire son deuil de l’amour d’avant l’amour, l’archi-amour.

Tres (Juanjo Giménez-Peña, 2022)

Pour que du nouveau émerge, il faut une désynchronisation, un décalage, qui relance la dialectique entre l’Autrefois et le Maintenant.

Stardust Memories (Woody Allen, 1980)

Est star celui qui peut mourir sans mourir, faire du cinéma sans faire du cinéma, signer un film en le déconstruisant.

Level Five (Chris Marker, 1996)

On ne peut espérer communiquer avec un mort qu’à travers un dispositif de mémoire, un artefact, mais c’est impossible, ça ne marche pas, le récit reste inachevé.

La Chambre verte (François Truffaut, 1978)

Perpétuer le deuil comme tel, en jouir, c’est le nier : en s’appropriant les morts, on exerce sur eux pouvoir et souveraineté.

Trás-os-Montes (Antonio Reis et Margarida Cordeiro, 1976)

« Il faut que je te porte », dit la terre, et tu répéteras le cycle.

Laura (Otto Preminger, 1944)

Il aura fallu qu’elle soit réduite à la fixité d’un portrait, prise pour morte, pour qu’elle rencontre enfin l’homme pur, intègre : le policier.

Tout le monde aime Jeanne (Céline Devaux, 2022)

Il vaut mieux, pour se dégager du deuil, choisir le pas de côté qui éloigne du réel.

Solaris (Andreï Tarkovski, 1972)

Une allégorie de la traduction du monde en film ou du film en monde.

Blonde (Andrew Dominik, 2022)

S’appuyer sur le mythe le plus courant pour inventer un autre référent, tout aussi mythique.

La Jetée (Chris Marker 1963)

L’instant pour moi le plus décisif, celui dont je désire le retour avec le plus d’intensité, c’est celui de « ma mort », dont je me souviens sans l’avoir vécue.

Leonor will never die (Martika Ramirez Escobar, 2022)

Une grand-mère pour toujours sur le point de mourir, sans jamais franchir le pas.

Portraits Fantômes (Kleber Mendonça-Filho, 2023)

Quand l’ancrage territorial et temporel du cinéma risque de s’effacer, il faut attacher sa ceinture et continuer.

L’Avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)

Une aventure vécue en bordure parergonale du monde, dans le manque creusé par une disparition.

Un Tramway nommé Désir (Elia Kazan, 1951)

Un monde s’en est allé, il n’en reste rien d’autre que cette femme, la folle, l’exclue, qui ébranle à jamais « notre » monde.

L’aventure de Madame Muir (Joseph L. Mankiewicz, 1947)

Et le spectre déclara à Madame Muir : “Il faut que je te porte”.

Goutte d’or (Clément Cogitore, 2023)

En portant l’enfant mort, le voyant fait le deuil de ce que lui-même a été.

El Conde (Pablo Larrain, 2023)

Le spectre de Pinochet, qui incarne l’éternel retour du mal, continue à nous vampiriser.