N.Y. N.Y. (Francis Thompson, 1957)

La figuration la plus artificielle possible de la différance

Une journée à New York, du petit matin à la nuit. La journée commence avec les centrales électriques qui éclairent la cité. A huit heures, un réveil sonne, les gens prennent le métro pour aller travailler. New York est un lieu de ponts, de gratte-ciel et de mouvements. Puis c’est la coupure du déjeuner, puis c’est le soir, avec ses night-clubs et ses boîtes de jazz.

On dit que Francis Thompson a mis 20 ans pour mettre au point les lentilles qu’il a utilisées pour créer les images fracturées, anamorphisées, qui composent le film. Jusqu’à sa mort, il a refusé de révéler ses secrets de fabrication.

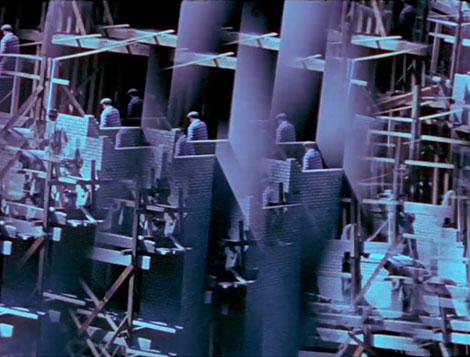

C’est un film qui multiplie les distorsions d’objets, les déformations, les pliures, les torsions. Qu’il s’agisse de voitures, de jambes ou de bâtiments, tout semble flotter dans les airs. Selon Claudine Eizykman (La jouissance-cinéma, p40), c’est une sorte de démonstration de l’effet Koulechov, cette expérience dans laquelle la succession des images et des plans oblige le spectateur à les interpréter d’une certaine façon – qui n’est pas totalement libre. A partir d’images qui, prises isolément, seraient triviales ou dépourvues de sens, on fait surgir un rythme, une géométrie, une vision multi-dimensionnelle mais continue.

Ce film nommé par ses initiales dédoubles, N.Y. N.Y., pourrait être une autobiographie cachée – comme JLG-JLG de Jean-Luc Godard (1995) (ce qui expliquerait qu’il ait gardé pendant 20 ans les bobines sous son lit). Réduit aux images les plus emblématiques de Manhattan, son New York est porteur de l’art abstrait, d’une émotion, une fierté de vivre dans cette immense ruche où chaque abeille a sa fonction. Les allusions au cubisme, aux peintres Charles Sheeler ou Lionel Feininger, renvoient à cette vision singulière, ce seul regard fragmenté. Francis Thompson est heureux de vivre dans cette ville moderne, c’est sa ville.

Mais il y a aussi autre chose dans le film, une sorte de réversibilité du temps. On ne sait si la ville se construit ou si elle est déjà en ruine : La gare Pennsylvania ressemble plus que jamais aux Bains de Caracalla, les gratte-ciels anticipent le sort du Word Trade Center, les passants oublient leur humanité et se transforment en cellules pluripotentes au devenir incertain. La composition est indissociable d’un certain degré de décomposition, et aussi d’une force, d’une énergie directement liée à la mécanique mise en œuvre pour fabriquer le film. C’est tout cela, difficile à réunir en une seule figure, qui fait penser à la différance. Donner à ce non-concept une expression visuelle, c’est une impossibilité, une bêtise, une trahison, mais ce n’est pas une trahison très différente de ce que l’on fait quand on parle on quand on écrit. Il suffit de définir la différance, de la qualifier, voire de la nommer, pour la trahir de la même façon. En la figurant, on l’arrête. Dans ce film, le découpage chronologique de la vie quotidienne qui porte cette fonction d’arrêt encadre autre chose, peut-être plus puissant que lui.