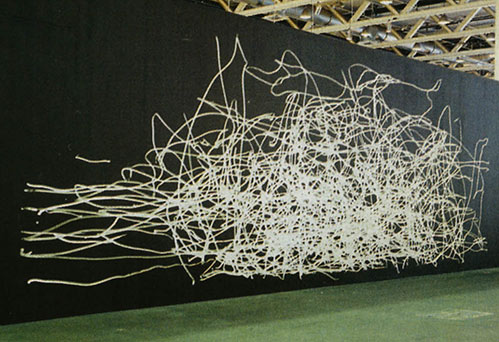

En suivant la main droite de Kim Novak in « Kiss me stupid » (Pierre Bismuth, 2005)

En se projetant sur d’autres surfaces, la trace d’un film parasite notre perception

Si le cinéma domine nos modes de perception, s’il est la forme visuelle et auditive sur laquelle nous nous modelons pour voir le monde, alors toute image, même plate, silencieuse et immobile, doit en porter la trace. Pierre Bismuth en fait une sorte de démonstration (probablement involontaire) dans son oeuvre En suivant la main droite de Kim Novak in « Kiss me stupid », qui fait partie d’une série utilisant le même procédé : suivre la main droite d’une actrice pendant un film, projeter ses déplacements sur une surface plane, et en faire une peinture murale de grande dimension. On aboutit à une oeuvre abstraite qui n’a pas d’autre sens que cet aplatissement inutile. Que s’est-il passé ? P. Bismuth, qui exerce la profession d’artiste, regarde des films (c’est son droit). Il s’ennuie (c’est son statut). Automatiquement, son bras suit le mouvement de celui de l’actrice (l’actrice est une star, elle est belle, il faut s’occuper), et il se dit qu’il pourrait en tirer quelque chose, un concept (on reste un professionnel). Ce qu’il en résulte n’est pas seulement le produit de son désoeuvrement, mais aussi de la place qu’occupe le cinéma dans sa vie : meubler les moments creux, alimenter son imaginaire, lui procurer, comme il dit, des matériaux.

Je postule que cet acte assez particulier de Pierre Bismuth est généralisable (est-ce de l’art ou non? Peu importe). Ce que nous voyons dans les films se projette dans notre vie, mais sous forme aplatie, écrasée, oublieuse de sa source. C’est une abstraction qui n’a plus rien de cinématographique, hormis le souvenir que nous avons de sa gestation.

Quand on lui demande pourquoi il se sert du cinéma pour ses œuvres, il répond : « Parce que c’est un matériau à disposition » (Art Press 326, septembre 2006). Que fait-il ? Il reporte le mouvement de la main droite d’une star (une femme) sur un morceau de plexis de la dimension de l’écran télé pour obtenir un dessin abstrait. Il le transpose ensuite dans un grand espace pour en faire une peinture murale. Et l’interviewer Thierry Davila de faire la remarque pertinente : Il faut être profondément désoeuvré, dans un état d’ennui, pour avoir une pareille idée. Mais l’ennui conduit à tout. Le cinéma n’est, selon P. Bismuth, qu’un outil pour capter l’attention du spectateur. Son contenu n’a aucune importance. Il ne s’agit que de saisir une perception, de la ramener à sa nudité, au statut d’une simple trace perceptive aussi vide que possible. Cela fait du travail de P. Bismuth (qui n’est que l’effet de son désoeuvrement) quelque chose d’universel.

La grande dimension (15m x 4m) est destinée à transposer l’espace réel. Mais tandis que l’expressionnisme américain s’en sert pour élargir l’espace, l’illimiter, Bismuth s’en sert pour l’aplatir sur une surface. C’est l’opération inverse de celle de Barnett Newman. Il n’y a plus ni durée, ni mouvement, mais il en reste une trace. Le véritable sujet de l’œuvre est probablement cela, la trace. Trace de quoi ? D’un corps d’actrice ? De ce qui reste de ce corps d’actrice sur l’écran ? De ce qui reste de ce qu’elle désigne au bout de son index ? Des voix perdues, spectrales, qui se sont agrégées pour en arriver là ?