Jay Kelly (Noah Baumbach, 2025)

Une parodie de déprise parodiant la perte de vie sociale qui arriverait si cette déprise n’était pas une parodie

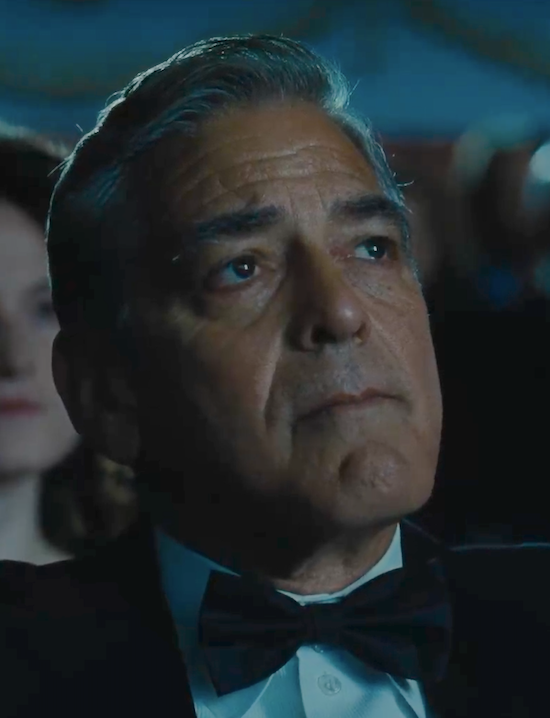

C’est une parodie de parodie : George Clooney parodiant George Clooney dans un film de Noah Baumbach qui parodie Noah Baumbach, une parodie de tournage qui commence par un long plan-séquence qui n’est qu’une parodie démonstrative de plan-séquence car il n’y en aura plus d’autre à la suite, une parodie de critique de Hollywood multipliant les stéréotypes hollywoodiens, une parodie de déprise de la star qui prétend se déprendre de son statut de star sans rien céder jusqu’au dernier moment, une parodie de père repenti qui ne s’excuse que pour poursuivre sa fille et continuer sur le même mode, une parodie d’acteurs Actors Studio par un acteur qui a renoncé à être acteur, une parodie d’amitié sans amitié noyée dans les applaudissements. À cette aune, la comédie doucereuse est elle-même une parodie de comédie doucereuse, dans laquelle une parodie de train français (un demi-siècle avant le TGV) circule dans une parodie d’Italie, pour rendre au cinéma américain tous ses préjugés (sans parodie) et à la star américaine une parodie d’hommage. Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que le film commence par la mort du héros – qui n’est autre qu’une parodie de la mort de la star qu’on voit parodier, dans ses souvenirs, un (faux) désir d’acteur qui tombe amoureux d’une parodie d’actrice. En vérité le héros ne meurt pas, le film est même une parodie du héros, qui finit par nous regarder droit dans les yeux (car nous, parodies de spectateurs, nous avons le devoir de faire semblant d’être émus), en se voyant lui-même comme acteur, qui finit par pleurer sur son propre malheur car tout bon mélodrame se termine par des pleurs, ce qu’on appelle usuellement comédie dramatique, un oxymore comme le film. Avec sa dernière phrase, Can I do it again ?, il nous rappelle qu’il n’est qu’un acteur.

C’est un homme qui en a marre d’être un acteur célèbre, mais qui n’a rien d’autre dans sa vie que ses filles pour s’extraire de cette position sociale. Quand il s’adresse à elles, il est incapable de le faire autrement qu’en tant qu’acteur célèbre – puisqu’il n’est rien d’autre. En mal d’extériorité, il ne peut que continuer dans son être. Le film ne cherche pas à imiter les grandes œuvres sur les acteurs vieillissants ou impuissants comme Boulevard du Crépuscule (Billy Wilder, 1951) ou Huit et demi ( Federico Fellini, 1963) – qui obligeraient à s’extraire du thème ressassé, il se confine lui-même dans une mise en scène sans ambition et un récit chronologique banal. Il ne peut pas faire autrement car ce qu’il démontre, c’est justement l’enfermement, l’absence de déprise. On a l’impression que Baumbach se moque en même temps de Netflix et de lui-même, faisant semblant de se montrer simple dans un film plus profond qu’il n’en a l’air, plus violemment critique de lui-même car il exprime sa propre impasse en employant quelques acteurs célèbres : George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough et même Greta Gerwig et Alba Rohrwacher.

L’histoire est celle de la disparition progressive de tous ceux qui entouraient l’acteur Jay Kelly : ses deux filles Jessica et Daisy, son ami de jeunesse Tim, son ancien complice Peter Schneider, son attachée de presse Liz, son père Mr Kelly. Il ne reste à la fin que son manager Ron – qui n’est plus son manager, et qui lui aussi aurait préféré revenir vers sa famille, car il avait d’autres projets que ce road-trip en Europe. C’est aussi l’histoire d’un échec, car jamais Jay Kelly ne sort de son personnage, et jamais le film ne se connecte avec le réel. En-dehors du cinéma, il n’y a rien, c’est ce que pensait l’acteur au début, et c’est toujours sa situation à la fin. Il n’a pas d’autres souvenirs que ceux qui sont liés à sa carrière professionnelle, pas d’autre responsabilité que de jouer son rôle. Il manque à ce film l’extériorité sans laquelle le cinéma n’est que du cinéma, et sans laquelle nul ne peut se déprendre d’un rôle connu.