Lola (Jacques Demy, 1961)

Rien ne peut empêcher la réitération, à chaque génération, du même cycle d’amours dont la trace subsiste, inconditionnellement

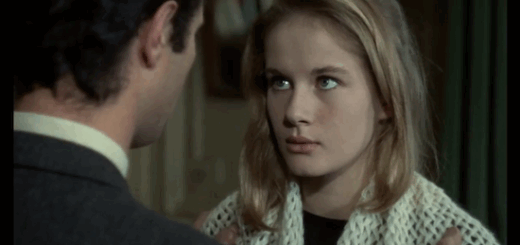

Le film est centré sur un personnage, Lola1, nom de scène de celle qu’un jeune homme, Roland Cassard, a connue dans son enfance sous le nom de Cécile. Encore adolescente, Lola est tombée amoureuse de Michel, un garçon qui vivait, comme elle, à Nantes. Immédiatement après l’avoir engrossée, Michel a quitté la ville et lui a laissé un fils, Yvon, que Lola élève seule depuis sept ans en gagnant sa vie comme chanteuse et danseuse dans les cabarets. Lola vit librement, tout en attendant le retour de Michel qui reste son amoureux irremplaçable, tandis que Roland promène son ennui, incapable de conserver son emploi et de se construire un avenir2. Quand Roland et Lola se rencontrent par hasard dans la rue, il (re)tombe amoureux d’elle et le lui avoue – mais ce sentiment n’est pas réciproque, elle persiste dans l’attente de son amant disparu. À la fin du film Michel réapparaît enfin, Lola quitte la ville avec lui et son fils Yvon, et Roland s’en va lui aussi, solitaire. Le film assemble une série de « premiers amours » de différents personnages suivis d’attentes, dans une réitération de génération en génération, dans une boucle sans fin.

On peut analyser ce film dans le contexte global de l’œuvre de Jacques Demy. C’est le premier ouvrage d’un triptyque qui comprend Les parapluies de Cherbourg où Roland Cassard réussit enfin à épouser une femme qu’il aime tout en chantant la nostalgie de son ancien amour impossible (« Autrefois, j’ai aimé une femme, on l’appelait Lola… »), Model Shop qui raconte la détresse de Lola, obligée de se vendre comme modèle pour des photographies dénudées, auxquels il faut ajouter Les demoiselles de Rochefort, où une certaine Lola Lola finit découpée dans une malle. On peut l’analyser à partir d’autres Lola d’autres cinéastes dont elle est la réincarnation ou la continuation : celle de L’ange bleu (Josef von Sternberg, 1929-30), qui entraîne un professeur respectable dans la dépravation, de Lola Montes (1955) qui atteint les sommets avant la chute, ou les boucles sans fin d’autres films de Max Ophuls comme La Ronde (1950) ou Le Plaisir (1952), qui auront conduit Jacques Demy à dédier son film à Ophuls. On peut aussi l’analyser dans son rapport ambigu avec la Nouvelle Vague, Roland Cassard se présentant comme ami de Michel Poiccard, le héros tragique d’ À bout de souffletrahi par son amoureuse (Jean-Luc Godard, 1959), un film à peu près contemporain de Lola3. On peut encore l’analyser en tant qu’esquisse de comédie musicale dans l’histoire de ce genre, notamment américaine, et je passe sur d’autres interprétations. Ma démarche part d’une autre source : le court roman de Fiodor Dostoïevski, Les Nuits Blanches (1848), dont la trame se retrouve dans Lola et a aussi inspiré, avant, Nuits blanches de Luchino Visconti (1957) et après, Quatre Nuits d’un Rêveur de Robert Bresson (1971). L’accent est alors mis sur l’abandon d’un ami fidèle, ici Roland Cassard, au nom d’un premier amour prévalant sur tout autre pour un partenaire d’exception (ici Michel) qui, probablement, ne se satisfera jamais de cette relation.

Voyons les différences entre la nouvelle de Dostoïevski où la jeune femme s’appelle Nastenka, tombe amoureuse d’un locataire dont elle ne sait rien et repousse un homme, le narrateur, qui pourtant l’aime et la soutient de toutes ses forces, et le film de Jacques Demy. Chez Dostoïevski l’homme aimé est un étranger mystérieux, un intellectuel dont les centres d’intérêt sont complètement étrangers à la famille de Nastenka. On ne sait pas de quoi il vit, ni pourquoi il a disparu. Cette étrangeté disparaît chez Demy, car Lola tombe amoureuse du fils d’une Nantaise qui vit dans la même ville qu’elle. Tandis que Nastenka tente de se suicider quand, au bout d’un an, elle croit que l’homme ne reviendra jamais, Lola ne se refuse aucun plaisir de compensation. Elle ne reste pas seule chez sa mère (à laquelle il n’est fait allusion nulle part), mais danse dans des cabarets, elle n’est pas vierge mais couche avec un marin qui ressemble à Michel (et ce n’est pas le premier). Nastenka, peut-on supposer, n’a pas eu de relation sexuelle avec l’étranger, tandis que la relation avec Michel a été tout ce qu’il y a de plus charnelle puisqu’un enfant en est né (qui dit spontanément « papa » à Michel sans qu’on n’ait rien à lui expliquer). Quand le locataire revient, il ne dit pas un mot. Il est froid, apparemment indifférent (une posture que Jean Marais incarne parfaitement dans le film de Visconti), tandis que Michel est volubile, vantard et affectueux. Que l’histoire se passe dans une grande capitale chez Dostoïevski et les deux autres cinéastes (St Petersburg, Venise, Paris) n’est pas indifférent. Tandis que ces auteurs focalisent sur quelques personnages leur invocation de l’essence même de l’amour, nous assistons avec Demy aux épanchements provinciaux d’une Mme Desnoyers respectable dont l’enfant (une autre Cécile, âgée de 14 ans) a été engendré par le frère de son mari (Aimé le coiffeur), aux frasques d’un groupe de marines américains, à l’émotion d’une mère et d’une dizaine de danseuses qui pleurent à chaudes larmes en assistant aux retrouvailles des amoureux. Dans un cas, l’inspiration est métaphysique, abstraite, universelle, tandis que dans l’autre, elle est mélodramatique, sociale, familiale, romantique. Dans un cas (Dostoïevski, Visconti, Bresson), la question posée est celle d’un amour injustifiable, incompréhensible, irrationnel, inconditionnel, tandis que dans l’autre (Demy), il s’agit des conséquences d’un premier amour adolescent, dans un monde qui invite aux unions stables. On peut penser que Michel et Lola se marieront, vivront heureux et auront d’autres d’enfants – même si les films suivants disent le contraire.

Que se passe-t-il entre Dostoïevski et Demy ? C’est ambigu, ambivalent. Un premier amour comme celui des deux Cécile, Lola avec Michel et la fille de Madame Desnoyers avec le marin américain Frankie4, celui de la mère de Roland Cassard qui n’a cessé d’attendre son mari marin et de Roland lui-même, c’est une première expérience de désir.

Celle qui dit / Bientôt, bientôt / Et qui sourit / Dans votre dos / Tout enfoncée dans ses pensées / D’espoir, si vous les connaissiez / Un énorme espoir insensé / Celle qui n’ouvrira ses bras / Qu’à celui qu’elle reconnaîtra / Entre mille, entre cent ou trois / A qui elle dira toi, toi, toi / C’est moi / C’est moi Lola (Paroles d’Agnès Varda).

Un amour inconditionnel comme ceux de Nastenka, Natalia (Visconti) ou Marthe (Bresson), reste unique, exceptionnel, irremplaçable. C’est la différence avec l’inspiration balzacienne de Jacques Demy. Une expérience unique n’est pas susceptible de se répéter, de faire boucle, de s’inscrire dans des histoires successives, des généalogies. Il y a chez Demy envie de partir, de vivre ailleurs d’autres expériences, mais elles finissent toujours par revenir à leur point de départ, comme Roland Cassard à Cherbourg dans Les Parapluies ou Lola déchiquetée après son expérience américaine dans Les Demoiselles de Rochefort. Roland rêve brièvement de l’antichambre de l’Amérique ou de l’Afrique du sud où il a envisagé de porter une valise de diamants5, arborant fausse identité et faux passeport. Mais jamais cette caricature d’étrangeté ne se réalise. La fuite ou la déception incitent au retour. L’étranger de Dostoïevski, locataire provisoire, c’est vraiment l’autre, le porteur d’une autre culture, d’un désir inassignable. C’est toute la différence entre le pas au-delà, qui fait sortir de son lieu, sa communauté, et le mélodrame, où l’on reste enfermé.

- Interprétée par Anouk Aimée, un nom prédestiné. ↩︎

- Il cite le livre d’André Malraux, La Condition humaine : « Il n’y a pas de dignité possible, pas de vie réelle pour un homme qui travaille douze heures par jour sans savoir pourquoi il travaille ». ↩︎

- Contrairement à Jacques Demy et malgré l’appel à une partie de son équipe, Jean-Luc Godard visera la déconstruction du genre de la comédie musicale dans son film suivant, Vivre sa vie (1963). ↩︎

- Dans les deux cas, le lieu choisi est une fête foraine – un jeu social, urbain, codifié. ↩︎

- Plus tard, il fera du commerce de diamants son métier. ↩︎