Kontinental 25 (Radu Jude, 2025)

Je me sens coupable d’une situation à laquelle je suis, de fait, associé·e, et nul ne peut guérir, ni même alléger ma culpabilité

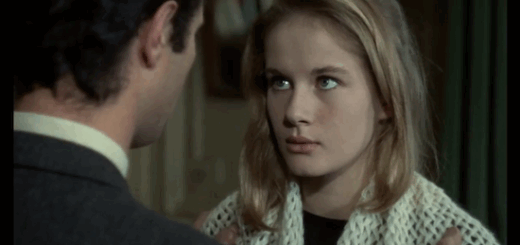

Le personnage principal du film s’appelle Orsolya Ionescu1, un nom qui révèle un mariage mixte entre une femme de langue maternelle hongroise et un homme de langue maternelle roumaine – ce qui, en Transylvanie, est déjà une sorte de transgression. Parlant les trois langues locales (hongrois, roumain, allemand) et passant facilement de l’une à l’autre, elle exerce la profession de huissière de justice, un métier a priori peu compatible avec les excès de sensibilité. Après tout, elle a choisi ce travail alors qu’elle aurait pu rester juriste, enseignante, ce qu’elle avait été auparavant. Il lui arrive maintenant, en collaboration avec la police, de s’en prendre à des Roumains, ce qui génère moult réactions nationalistes et xénophobes. Huissier de justice, ce n’est pas un métier où l’on est à l’abri, il arrive que les événements se précipitent et virent en drame, en catastrophe. Il en va ainsi avec Ion Glatenasu2, un ancien athlète déclassé devenu alcoolique et SDF. Un jour où elle vient l’expulser du sous-sol où il squatte pour permettre la construction d’un nouveau bâtiment, l’hôtel Continental 3 avec centre commercial etc, Ion demande 20 minutes de tranquillité et en profite pour se suicider en s’étranglant à un radiateur. Elle n’en est pas responsable, le droit a été respecté, mais elle se sent coupable et passera tout le film à multiplier les auto-accusations. Tout se passe comme si elle devait, à elle seule, porter la charge mentale (ou morale) qui devrait incomber à toute la société. Quand je dis charge mentale ce n’est pas un travail, une liste de tâches, c’est beaucoup plus lourd, le poids d’une culpabilité qui, selon les lois en vigueur, n’est pas la sienne. Il faut qu’elle se débarrasse de cette charge, ce qui la conduit à la fin du film à envisager de changer de métier. On ignore ce qu’elle va faire, mais les cinq dernières minutes sont consacrées à tout autre chose : on voit défiler des bâtiments en construction dans la ville de Cluj où l’histoire se déroule4, le dernier d’entre eux étant un cimetière (peut-être celui où Ion est enterré). Des récits individuels, il ne reste que des bâtiments de béton. Quand les gens ne parlent pas, ce sont les pierres qui parlent dit Radu Jude. Combien d’humains ont été sacrifiés pour en arriver là ? Ils n’ont, comme Ion, laissé aucune trace matérielle, seulement peut-être une trace mentale, une once de culpabilité que presque personne ne porte, sauf les Orsolya, s’il en est.

Le film conduit à poser une question latérale. Quand et pourquoi sommes-nous responsables ou coupables des actions d’autrui ? Du fait de sa profession, Orsolya a joué un rôle dans l’expulsion de Ion, mais du fait des lois roumaines, elle n’a commis aucune faute. Est-elle responsable de l’existence de mauvaises lois dans ce pays ? Elle ne le dit pas, elle dit que la loi a été mal appliquée, notamment par elle-même, car il aurait fallu reloger Ion autrement, ne pas l’envoyer au loin dans une institution où il ne voulait pas aller. Il y avait moyen d’interpréter différemment les textes, d’accompagner Ion avec plus d’empathie. Ne pas l’avoir fait est un échec qu’elle prend pour elle-même, sans jamais dire que c’est celui de la société. En se confiant à un collègue, une amie, à son mari, à sa mère, à un ancien étudiant, à un pope orthodoxe, elle porte toujours l’accusation vers elle-même, comme si elle était redevable à elle seule de la responsabilité diffuse, celle qui nous habite tous et toutes dans une société où les lois sont mal faites et les injustices trop nombreuses. Chaque fois son interlocuteur répond : Tu n’es pas responsable, mais elle n’y croit pas. Elle ne se donne aucune circonstance atténuante, aucun alibi. Pour elle, toutes les actions de l’État, c’est « notre action ». Avec ses trois langues parlées, elle appartient à une collectivité (la nation roumaine) dont elle assume les actes, y compris les pires. N’étant pas définissable ni déterminable juridiquement, sa culpabilité n’est pas non plus limitable. Elle est infinie, incurable, et en même temps réductible à quelques conversations. C’est le paradoxe du film qui montre avec délectation les différentes manières de faire avec : se confesser, abandonner sa famille qui part en vacances en Grèce, faire l’amour avec un ancien étudiant (une petite expérience zen), lire des livres, faire un don à une ONG, prendre ses distances avec son métier, se rendre au cimetière pour l’enterrement, et finalement rentrer à la maison, dans son pavillon de banlieue. C’est l’aveu d’un impossible : demain les enfants seront de retour, Orsolya reprendra son travail d’huissière avec d’autres expulsions, d’autres regrets, d’autres culpabilités. Il faudra en même temps les supporter et les neutraliser. Il n’y aura pas de rédemption.

- Interprétée par Eszter Tompa. ↩︎

- Interprété par Gabriel Spahiu. ↩︎

- Le titre Kontinental 25 renvoie au film de Roberto Rossellini Europa 51. D’ailleurs l’hôtel en question doit être construit par une compagnie allemande, Europa K.u.K. ↩︎

- Une ville touristique, en principe un exemple de cohabitation entre communautés. ↩︎