Une femme douce (Robert Bresson, 1969)

Un amour irraisonné, surgi inopinément, c’est un danger, une perte de contrôle qui peut être mortelle

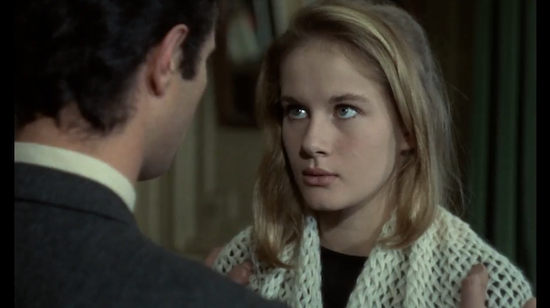

Ce film qui a pour titre Une femme douce est inspiré d’une nouvelle de Dostoïevski, La Douce, publiée en 1876, que Bresson a simplifiée, épurée, réduite à sa structure la plus élémentaire : un mariage de convenance qui pousse une jeune femme au suicide lorsqu’il risque de devenir mariage d’amour. On peut considérer le film de Bresson comme une interprétation de la nouvelle, ou au contraire on peut lire la nouvelle comme une interprétation du film de Bresson. En tout cas le simple énoncé du thème (du pitch, dirait-on aujourd’hui) pose la question du type d’amour dont il s’agit, car on ne se suicide pas pour un amour banal, partagé, comme celui qui unit parfois mari et femme. Ce qui a surgi, dans le cas particulier, est un amour singulier, mortifère. La jeune femme à laquelle ni Dostoïevski, ni Bresson ne donnent de nom est âgée de 16 ans1. Elle est orpheline, vit dans le dénuement avec des tantes qui la persécutent, soumet de temps en temps à un prêteur sur gage quelques objets personnels hérités de ses parents. Sans doute n’avait-elle jamais imaginé que ce prêteur lui propose autre chose que de l’argent – et pourtant c’est ce qui arrive. En échange de son corps, sa personne, il lui propose un logement, un chez soi. Il a 40 ans, s’est engagé dans ce métier après avoir été expulsé de l’armée (selon Dostoïevski) ou renvoyé d’une banque pour une faute qu’il conteste (selon Bresson). Après quelques années de galère, y compris comme SDF, il a pu ouvrir ce commerce grâce à un héritage – cela résout son problème d’argent, mais pas son problème de solitude. C’est lui qui repère cette adolescente vulnérable et lui propose le mariage. Elle accepte, mais dès le début, il fait en sorte que la relation soit aussi neutre que possible, sans échange, sans ouverture et même sans parole, car le couple reste le plus souvent silencieux2. Le but est d’économiser, d’accumuler de l’argent malgré l’absence de perspective, de but, en quittant rarement son logement (à lui, et non pas à elle) qui est aussi sa boutique, bien que désormais elle aussi réceptionne les clients et procède aux évaluations. Ils n’ont pas d’amis, ne fréquentent qu’une seule personne, leur bonne, Anna chez Bresson et Loukeria chez Dostoïevski, à laquelle il se confie3 après le suicide (à noter que dans la nouvelle de Dostoïevski comme chez Bresson, seuls les personnages secondaires ont un nom; les personnages principaux n’en ont pas besoin puisqu’ils sont des types, des généralités).

Leur relation se tend de plus en plus, jusqu’au moment où il la surprend avec un certain Efimovitch, officier avec lequel il avait été en conflit au régiment (Dostoïevski) ou Boulevard Lannes dans la voiture d’une homme (Bresson). Il se cache pour les espionner, mais au lieu d’assister à un adultère, il entend son épouse rejeter les avances qui lui sont faites. Il intervient alors et la ramène à la maison. L’épisode est ambigu, car d’un côté sa femme est pécheresse car elle a engagé une relation avec un autre homme, mais d’un autre côté elle est innocente car elle ne se prête pas au jeu des amants. De cette aventure singulière vont surgir des conséquences inattendues. D’abord elle semble se venger en le menaçant, pendant son sommeil, d’un revolver, mais sans passer à l’acte. Elle a pensé le tuer mais n’en a rien fait, c’est le prolongement de l’ambiguïté. Doit-il la considérer comme coupable ou innocente ? Sans vraiment trancher, il préfère officialiser leur séparation : il achète un second lit où elle va dormir seule. Par résignation, résistance ou désespoir, on ne le saura pas, elle est affectée par une épuisante maladie qui la laisse plusieurs semaines alitée. C’est alors, sans signe préalable, qu’il tombe amoureux. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Le processus est lent mais incontrôlable. Il suffit qu’il l’entende chanter, qu’il la voie assise, et il est pris d’une émotion qu’il n’avait jamais éprouvée. Déstabilisé, il va jusqu’à accomplir un acte dont il ne se serait pas senti capable : surestimer la valeur d’un objet apporté par une cliente, lui offrir un supplément, un cadeau4. Ce geste est contraire aux principes qu’il avait défendus jusqu’alors. Métamorphosé, il s’écroule aux pieds de la jeune fille. Elle répond par la stupéfaction, des crises d’hystérie, des larmes, et une décision dont on ne sait pas si elle a été réfléchie ou improvisée : saisissant une icône qu’elle avait rapportée de chez ses parents, elle se jette au-delà du balcon.

Il n’est pas facile d’interpréter ces deux ouvrages (Dostoïevski/Bresson), assez différents par leur tonalité. L’homme est plus vulgaire, plus méprisant chez Dostoïevski, il est mieux éduqué, plus maître de ses réactions chez Bresson. Quoi qu’il en soit, la question se pose de savoir à partir de quand une femme est digne d’amour. Il faut qu’elle soit vulnérable, mais elle l’était depuis le départ, malade, mais elle est guérie, et en plus il faut qu’elle soit fautive tout en étant, parallèlement, innocente. Il faut qu’elle soit malheureuse, et même désespérée, malgré la sécurité qui lui est offerte. Elle se sent dévalorisée tandis que lui, soudainement, il la valorise. Pour l’un comme pour l’autre, c’est l’estime de soi qui s’effondre. Elle résiste, tandis qu’il entre dans une phase de soumission, de haine de soi, d’incertitude qui confine à la dépendance. Le Christ n’aimait pas les riches, les prêteurs, il ne pouvait aimer que les pauvres, les dépouillés, les pêcheurs, les adultérins, etc. L’homme se présente comme une sorte de Christ prêt à se débarrasser de ses possessions et à partir n’importe où, revenant à son statut de SDF errant sur les routes (quoique chez Dostoïevski, la ville de Boulogne semble faire l’objet d’une certaine préférence). Tant que la question de l’amour n’était pas posée, ils pouvaient faire lit commun, profiter faute de mieux d’une vie sexuelle agréable. Désormais plus rien n’est possible. Il ne peut pas y avoir de réciprocité dans l’amour qu’il proclame, et sa détresse à elle ne peut pas être mise en mots.

D’où peut venir l’amour imprévu d’un homme de 41 ans pour une fille de 17 ? On peut comparer cette situation avec celles qui sont dénoncées aujourd’hui par #MeToo dans le monde du cinéma : un homme bien installé qui s’empare d’une jeune fille sans expérience, pour l’humilier et profiter de son corps. Ces cinéastes (par exemple Benoît Jacquot ou Christophe Ruggia) ont, souvent, déclaré qu’au moment de leur relation avec les jeunes actrices, ils étaient amoureux. Si l’on prend ces déclarations au sérieux, on observe qu’il ne s’agit pas de l’amour réciproque d’un conjoint pour l’autre, il s’agit d’un lien dissymétrique où l’acceptation de l’une peut être analysée comme emprise et l’attitude de l’autre comme une sorte de fascination à l’égard d’une créature produite par son imagination. Le prêteur sur gage ne considère pas la jeune fille pour ce qu’elle est, une adolescente qui aime les livres et les disques, il a pour elle l’admiration qu’on a pour une icône. Dans le récit de Dostoïevski, elle emmène l’icône avec elle dans la mort. Ce type d’amour ne lui convient pas, elle s’y sent anéantie. Elle a voulu le tuer pour se débarrasser de cette image d’elle-même, mais elle n’en a pas eu le courage, alors elle s’est tuée. Cette femme est hors du monde, dira Dominique Sanda des décennies plus tard. On peut dire qu’au contraire elle aurait souhaité rester dans le monde, face à un homme qui n’y était plus. Entre ces deux êtres, il ne pouvait y avoir qu’alliance, pas amour. L’irruption amoureuse s’est révélée mortifère.

- L’actrice Dominique Sanda avait 16 ans quand elle a été choisie pour le rôle et 17 ans au moment du tournage. ↩︎

- Une situation difficilement supportée par l’acteur Guy Frangin, que Bresson forçait à une retenue excessive, une sobriété exagérée. ↩︎

- Faute de regard-caméra, elle est une oreille-caméra – un appel à l’écoute du spectateur. ↩︎

- Croyant surestimer l’objet, c’est en fait son épouse qu’il surestime. ↩︎