Conceiving Ada (Lynn Hershman-Leeson, 1997)

Une mise en œuvre du principe analytique du biopic : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire » à propos d’Ada Lovelace, dont l’essentiel reste secret

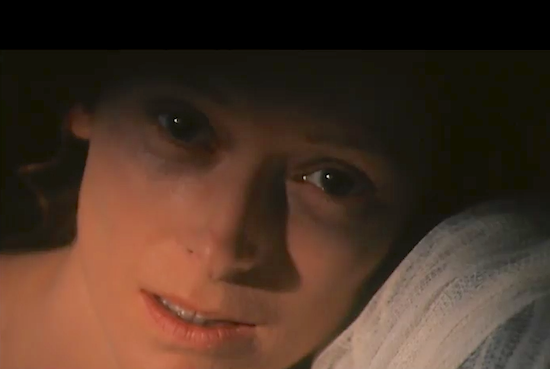

La réalisatrice qui est, dit-on, une pionnière de l’art numérique, se trouve des points communs avec la Comtesse de Lovelace, Ada Augusta King née Byron (1815-1852), morte comme son père le grand poète Lord George Gordon Byron à l’âge de 36 ans. On qualifie cette jeune femme issue de la haute aristocratie britannique de pionnière de la programmation algorithmique car elle a compris la première, vers 1841 (elle n’avait alors que 27 ans) les potentialités d’une calculatrice mécanique, l’Analytical Engine (machine analytique), inventée par Charles Babbage (1891-1871), mathématicien et précurseur de l’informatique. Lynn Hershman-Leeson invente un scénario dans lequel, en mars 1993, une mathématicienne de notre temps, Emmy Coer1, construit un dispositif informatique où un agent artificiel nommé Charlene réussit, à un siècle et demi de distance, à la faire entrer en communication avec Ada Lovelace, interprétée par Tilda Swinton. Il s’agit, à la fois, d’un biopic et d’une fiction. Emmy a un copain nommé Nick qui lui fait un enfant, une fille qui, encore infans (dans l’utérus de sa mère), par un mécanisme inconnu, reçoit certains éléments de la psyché d’Ada, y compris ses exceptionnelles aptitudes en mathématiques. Pour compléter ce tableau de filiation féminine qui comprend quatre femmes tournées vers la technologie et la science (Lynn la réalisatrice, Ada la pionnière, Emmy la passeuse et la petite qui hérite de tout), il faut ajouter la mère d’Emmy qui est jouée par la même actrice que la mère d’Ada, à la fois rigide, exigeante et facilitatrice, puisque sans elles ni Ada ni Emmy n’auraient découvert leur vocation. Cette fiction généalogique est l’occasion de raconter la vie singulière d’Ada Lovelace, en insistant sur les obstacles posés sur sa route par la condition féminine de l’époque victorienne : pas d’enseignement public pour les filles, dépendance financière, grossesses, manque de crédibilité, effacement social et fragilité physique puisqu’Ada, qui aura souvent été malade, meurt prématurément d’un cancer du col de l’utérus dont il n’est pas exclu qu’il ait été causé par un virus sexuellement transmissible, le papillomavirus.

Puisqu’il est question d’analyse et latéralement de philosophie analytique, je vais prendre pour axe de mon interprétation non pas ce que ce film raconte (fort intéressant au demeurant), mais ce qu’il ne peut pas dire, selon la célèbre citation de Wittgenstein : Ce dont on ne peut parler, il faut le taire2. Admettons que cette citation qui concerne les limites du langage concerne aussi les limites du biopic, et les limites de ce qu’on peut savoir et surtout dire, exprimer par une œuvre, sur Ada Lovelace. Partons de ce qu’elle a écrit dans une de ses dernières lettres, se sachant déjà mourante :

Mon cerveau est autre chose qu’un objet mortel comme l’avenir le démontrera, et ce serait bien le diable si je n’absorbais pas un peu de la force vitale des mystères de l’univers. Personne ne sait quelle énergie presque terrible repose encore inexploitée dans ce petit système nerveux qui est le mien. Je dis terrible parce que vous pouvez imaginer ce que cela serait si les circonstances étaient différentes.

On touche dans cet extrait à ce que personne ne peut exprimer, pas même Ada Lovelace elle-même, car elle ignore ce qui, depuis son cerveau, n’a pas encore été dit. L’hypothèse du film, c’est que cette potentialité insue aura été transférée depuis le corps et le cerveau d’Ada réincarnés dans l’actrice Tilda Swinton, vers le corps et le cerveau en gestation dans le ventre d’Emmy. Il s’agit à la fois de respecter le secret du contenu enseveli avec Ada dans le caveau de famille en la petite église de Hucknall, près de Newstead Abbey, à côté des restes de son père Lord Byron qu’elle n’a jamais vu, ni connu, et avec lequel elle n’a jamais parlé, et de rendre à ce contenu ses possibilités de découverte et d’invention dans le cerveau d’une petite fille qu’elle n’aura pas plus vue, ni connue, et avec laquelle elle n’aura jamais eu l’occasion de converser. Dans le film, la réalisatrice complète la lettre que je viens de citer en imaginant le discours qu’Ada aurait pu tenir au moment de sa mort. Après avoir demandé, plusieurs fois, si on pouvait lui apporter le salut (SAVE en lettre majuscule), ce que pour autant qu’on le sache la Ada historique n’a pas exprimé, la Ada fictive entend Emmy lui faire une proposition inimaginable à son époque mais concevable aujourd’hui : cloner son cerveau pour le rendre disponible aux générations suivantes. Voici ce qu’elle répond :

Dans le cours de ma vie, j’ai perdu tout ce qui m’appartenait. Je dois tout céder, ma maison, mon travail, mon corps. Tout a été récupéré par d’autres. J’ai même promis d’abandonner mon âme immortelle en échange d’un peu d’opium et de paix. Il me reste encore quelque chose : parler pour moi-même, pour mon âme, pour ce que tu appelles mon essence. Mais je ne vais pas l’envoyer pour te coloniser, pas même pour l’histoire. Tu es ma dernière amie, je ne vais pas te peinturlurer avec les dernières passions qui me restent. Le cadeau rédempteur de l’humanité, c’est la capacité de chaque génération à se recréer. Mes héritiers devront prendre leurs propres risques, comme je l’ai fait. La vie est un pari, un jeu, et en outre je ne veux pas que tous mes secrets soient connus ou observés après ma mort. Le génie est dans notre sang; nous calculerons une autre solution. Tout finit par disparaître, même le temps. La mort rend délicieuse la fragilité de la vie. Je n’y suis pas, en principe, opposée.

Ada semble extrêmement réservée sur la possibilité d’être clonée. Ce ne pourrait être que superficiel, et pas souhaitable car les nouvelles générations ne doivent pas reproduire le passé, mais s’inventer un futur. La réalisatrice choisit de ne pas obéir aux derniers souhaits d’Ada Lovelace, tels qu’elle les a pourtant verbalisés elle-même. Malgré les réticences de son héroïne, sans son accord, elle transfère à la fille d’Emmy les passions de la comtesse : les mathématiques, la possibilité de programmer dans tous les domaines, y compris pour composer de la poésie ou de la musique. Voici la petite fille de 8 ans héritière, en 2002, de ce dont Ada, en 1852, ne voulait pas parler. Certes elle en fera ce qu’elle voudra, elle aura la faculté de programmer (ou pas), de fabriquer des machines (ou pas). À l’écart de son père (comme Ada), voici l’enfant invitée à répondre au désir de sa mère (comme Ada, dont la mère adorait les mathématiques), la voici conviée à prolonger une thématique qui lui a été inoculée alors qu’elle n’était encore qu’un foetus, obligée d’obéir à un commandement, un surmoi qu’elle n’a pas le choix de récuser. En vérité le souhait analytique d’Ada, que ce dont on ne peut parler, il faut le taire, n’est guère respecté.

Il en va de même pour deux autres particularités de l’existence d’Ada Lovelace : sa vie sexuelle, sa passion pour les jeux. Il est de tradition dans un biopic d’insister particulièrement sur la vie amoureuse, même si celle-ci est incertaine et mal documentée. Conceiving Ada obéit à la règle : le film montre une femme facilement séduite par les hommes qui l’entourent, et pratiquant l’adultère avec un certain John Crosse, lui-même marié avec trois enfants, comme Ada, et passionné par les jeux de hasard et les paris hippiques, comme Ada. Que s’est-il vraiment passé ? Ada voulait-elle tester son savoir mathématique, prouver qu’elle était meilleure que les bookmakers, voulait-elle financer la machine de Charles Babbage, ou avait-elle simplement envie de s’amuser avec des individus un peu plus marginaux qu’elle ? On sait qu’elle a accumulé une énorme dette (3200 livres, ce qui correspond à environ 600.000€ d’aujourd’hui). On sait qu’elle a mis en gage des bijoux de famille pour 800 livres. Les rumeurs sont nombreuses, les preuves minimes, les correspondances ont été détruites et les témoignages sont indirects. Quelques semaines avant de mourir, Ada s’est confiée à son mari qui ne l’a plus revue par la suite. Sur son lit de mort, elle a fait un aveu à sa mère, dont on ne connait pas le contenu. Il y a les événements devenus publics, partiellement consignés dans des archives, des documents vérifiables, qu’on ne peut pas ignorer dans un biopic, et il y a la vie et la pensée effectives d’Ada, qui restent dissimulées, secrètes, comme elles l’étaient déjà à l’époque.

Au final, on sait peu de choses de « cette enchanteresse qui a jeté un sort sur la plus abstraite des sciences et a cerné sa signification avec une force que peu d’intellects masculins auraient pu exercer dessus », comme l’écrit Charles Babbage dans une lettre à Michael Faraday. Le film dévoile le dispositif général du biopic : se baser sur le peu d’éléments connus pour exprimer l’essence d’une personne, sachant que ce qui aura été secret restera secret. Alors que, selon beaucoup d’indices, les maternités d’Ada ont été malheureuses, le film se termine par une maternité heureuse : une petite fille de 8 ans aimée par sa mère, décidée à se faire le prolongement de ses désirs. On dit qu’Ada Lovelace a été oubliée jusqu’à ce que Alan Turing, le grand cryptologue, la sorte de l’oubli. Son nom aura été sauvé, il sera devenu le patronyme d’un langage, le sigle partagé par de nombreux lieux liés à l’informatique moderne, le personnage de quelques films dont celui-ci. Mais la personne aura-t-elle été décryptée ? Il faut espérer que non.

- Interprétée par Francesca Faridany. ↩︎

- Dernière proposition du Tractacus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein. ↩︎

Docteur en philosophie de l’ENS. Auteur du site www.idixa.net (Derridex). Pages Facebook spécialisées : Lire Derrida, l’oeuvre à venir; Cinéma en Déconstruction.