Deux Pianos (Arnaud Desplechin, 2025)

Se déprendre de l’autre pour continuer à vivre

Mathias Vogler1, pianiste, revient dans le Lyon de son enfance après 8 ans passés au Japon. Il a été invité pour un concert à quatre mains par Elena Auden2, l’enseignante qui a fait de lui un virtuose, qui s’apprête à prendre sa retraite. À la sortie d’une réception donnée par Elena, il croise Claude Solal3, une femme dont il a été passionnément amoureux dans sa jeunesse. Dans un parc, il est attiré par le visage d’un jeune garçon, dont il s’avérera plus tard qu’il est le fils de Claude, âgé de 8 ans. Obsédé par la ressemblance de ce garçon avec l’image qu’il se fait de lui-même à cet âge, il le suit dans la ville, essaie de se renseigner, et finit par deviner qu’il est son fils biologique. C’est alors que Pierre Solal4, le mari de Claude et ancien ami intime de Mathias, meurt soudainement5. Mathias et Claude vont-ils se réunir, faire couple, reconstituer la filiation biologique du petit Simon ? Si la réponse était positive, on tomberait dans un banal récit de conjugalité positive. Ils se revoient, évoquent le passé, la courte semaine où Claude s’est partagée entre Pierre et Mathias. Ils couchent ensemble en se promettant l’un l’autre que c’est la dernière fois, puis ils se séparent. Claude reste avec son fils tandis que Mathias part à l’étranger pour un nouvel exil. C’est le thème de l’amour impossible, un thème (ou un topos) dont le cinéma raffole. Ces deux personnages tristes, égarés dans le monde, doivent se détacher pour poursuivre leur chemin, l’un du côté du piano et l’autre, qui a fait l’école du Louvre, dans la galerie de peinture dont elle hérite de son mari. Il reste à la fin du film une énigme non résolue : pourquoi, de toute évidence, ne peuvent-ils pas vivre ensemble ?

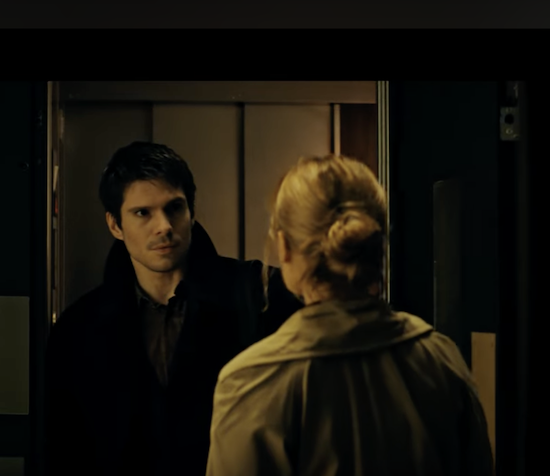

Il arrive qu’un amour soit trop grand, trop dangereux, trop difficile, qu’il soit vécu comme incompatible avec la vie. En concert, deux pianos peuvent s’entendre, même si l’entente n’est pas parfaite. Après tout ce sont les mêmes instruments, bien qu’ils soient actionnés par deux personnes différentes. Entre Elena en bout de course et Mathias en pleine dépression, il y a une différence d’âge, d’expérience, de position sociale. Ils ne peuvent pas se confondre. Entre Mathias et Claude, la relation est toute autre. Bien qu’ils ne jouent pas du même instrument, ils ont en commun quelque chose d’indicible qui les empêche de se réunir. Quand ils se croisent devant un ascenseur peu après le retour de Mathias, ils ressentent la même terreur et la même injonction de fuir, l’un vers l’intériorité (Mathias qui s’évanouit), l’autre vers l’extérieur (Claude qui se précipite dans la voiture de Pierre et le pousse à partir). Quel est cet élément commun ? Telle est la question irrésolue du film. On sent qu’il renvoie à une dimension archaïque, refoulée, incontrôlable, d’autant plus effrayante qu’elle est incarnée par un enfant, Simon, qui n’est pas dupe. Malgré les silences de sa mère, Simon savait depuis longtemps que Mathias, qu’il ne connaissait pas, pouvait être son père. Il est heureux de l’avoir rencontré, d’avoir passé une après-midi avec lui à la piscine, mais il n’insiste pas pour qu’il reste. Lui aussi devine que la formation d’un tel couple serait explosive. Entre ces trois personnes, un certain consensus s’est installé, qu’on peut comparer avec un autre trio de la littérature : Rodrigue, Prouèze et Marie, l’enfant que Prouèze a eu d’une autre homme dans Le Soulier de Satin, de Paul Claudel (1929). Il se trouve qu’Arnaud Desplechin a réalisé la même année, 2025, la captation de la mise en scène qu’a faite Eric Ruf de cette pièce classique du répertoire de la Comédie Française. Comme Mathias et Claude, Rodrigue et Prouèze mourront séparés.

En étant confronté à Simon, Mathias s’est replongé dans son enfance. Habitant chez sa mère, il a laissé certains souvenirs remonter à la surface. Il lui fallait une photographie pour faire l’expérience inouïe de se retrouver face à lui-même, lui-même essayant maladroitement de jouer du violon, lui-même tombant d’un jeu d’escalade et saignant du nez. Ne pouvant supporter ce retour, il se saoule, s’enferme dans la solitude. Il est si angoissé que trois mères, Anna sa maman6, Elena son mentor et Max7 son agent, ne suffisent pas à le rassurer. La situation de Claude, coupée de son enfance, est différente. Elle est la femme qui, effrayée par sa propre émotion, hésite entre deux amants et finit par choisir le moins fou, le plus raisonnable. Elle aura donné l’enfant à Pierre car avec ce mari aussi gentil que prévisible, habitué aux règles et aux rituels, le risque de submersion affective n’existait pas. Avec le retour de Mathias, les deux survivants sont confrontés au même danger : tomber sous l’emprise de l’autre. Le couple formé avec Pierre garantissait à Claude une certaine autonomie. Si elle avait vécu avec Mathias, elle aurait été confrontée chaque jour à son propre désordre, elle aurait subi en elle-même la confusion, le chaos menaçant que le pianiste n’arrive pas à refouler. Simon ne les réunit pas, mais les oblige à trancher dans le sens inverse : la déprise. C’est une nécessité, une condition de survie. La mort de Pierre aura déclenché un autre deuil, celui d’un amour invivable, insupportable, intenable.

- Interprété par François Civil. ↩︎

- Interprétée par Charlotte Rampling, inspirée par Clara Haskil. ↩︎

- Interprétée par Nadia Tereszkiewicz. ↩︎

- Interprété par Jeremy Lewin. ↩︎

- À son enterrement, Claude raconte l’histoire juive suivante héritée de Pierre : « Une femme pleure son mari absent. Sur le conseil de son rabbin, elle se penche au-dessus d’une cuve et constate qu’il est là, tout au fond. Elle plonge son bras dans l’eau pour saisir sa kippa. Parti depuis longtemps à l’autre bout du monde, l’homme voit sa kippa arrachée par le vent. Cela le décide à rentrer chez lui auprès d’elle » – une histoire qui n’est pas sans rapport avec celle de Mathias. ↩︎

- Comme dans presque tous les films tournés aujourd’hui, il semble que Mathias Vogler n’ait pas de père. ↩︎

- Interprété par Hippolyte Girardot. ↩︎

Docteur en philosophie de l’ENS. Auteur du site www.idixa.net (Derridex). Pages Facebook spécialisées : Lire Derrida, l’oeuvre à venir; Cinéma en Déconstruction.