Jauja (Lisandro Alonso, 2014)

Une errance à la poursuite de sa descendance jusqu’à la perte totale d’identité, le néant

L’interprétation de ce film est complètement différente selon que l’on choisit le père, Gunnar Dinesen, interprété par Viggo Mortensen, comme personnage principal, ou sa fille Ingeborg âgée de 15 ans, interprétée par Viilbjørk Malling Agger. Dans le premier cas (Gunnar), celui que j’ai choisi, un père s’égare dans le désert et finit par disparaître. Toute l’histoire se déroule en quelques jours de l’année 1882, en Argentine. Dans le second cas (Ingeborg), une fille échappe aux contraintes socialo-patriarcales de l’époque, trouve sa liberté dans le Désert et arrive au 21ème siècle au Danemark avec son avenir devant elle. Le récit a lieu dans deux pays, l’Argentine et le Danemark. On ne peut imaginer deux destins plus disparates. Gunnar a élevé seul sa fille depuis le départ de la mère, peu après sa naissance, vers 1865, et l’a amenée avec lui partout où, en tant qu’ingénieur et militaire, il s’est déplacé dans le monde. Le choix du Danemark ne tient pas seulement à la personnalité de l’acteur Viggo Mortensen, né à New York mais élevé successivement au Vénézuela, au Danemark (dont il a aussi la nationalité), en Argentine et de nouveau aux États-Unis. Elle tient aux relations spéciales entre le Danemark et l’Argentine. On estime qu’entre 1860 et 1930, environ 350.000 Danois se sont installés en Argentine, le flux s’étant forterment accru après la signature d’un accord commercial en 1880. À cette date se développait la colonisation de ce qu’on appelait le Désert, une zone comprenant la Pampa du Sud (la plus fertile) et la Patagonie, que l’Argentine voulait intégrer à l’État national, ouvrir à l’agriculture et l’élevage en massacrant les populations locales (Mapuches, Ranqueles, Tehuelches) considérées comme « Cabezas de coco » c’est-à-dire têtes vides, elles-mêmes néant, ce que deviendra Gunnar vers la fin de l’histoire. En choisissant Gunnar comme personnage central, on tient compte aussi de la place que Viggo Mortensen a occupée dans la conception, la production, le tournage et la fabrication du film, dès 2011. L’initiative est venue de Lisandro Alonso, mais Viggo s’y est fortement impliqué. C’est lui qui a composé et interprété avec le guitariste Brian Carroll1 les deux pistes musicales (isolées dans une bande-son faite de prises directes) – jusqu’à faire de ce film une sorte d’auto-bio-cinémato-graphie personnelle, puisqu’il est culturellement à la fois Danois et Argentin (entre autres).

Du point de vue du réalisateur, le film est une mise en perspective de l’Argentine comme pays mais aussi comme fantasme. Le mot Jauja, dont la sonorité résonne étrangement, même aux oreilles d’un Espagnol, vient de la ville actuelle de Jauja, dans la vallée de Mantaro, dans la région de Junín des Andes péruviennes. Quand Francisco Pizzaro est arrivé au Pérou en 1534, il a installé sur le site de la ville inca de Hatun Xauxa sa capitale de la Vice-Royauté de Nueva Castilla. Cette ville est devenue célèbre pour la richesse de son territoire, pour l’or de ses mines, mais l’expression populaire « Estar en Jauja » est née en Espagne. C’est la désignation ironique d’une illusion de paradis fictif : un lieu de prospérité et d’abondance dont on sait que, dans le contexte colonial, il n’existe pas. Il en va ainsi de l’Argentine en général, ce pays qui, en 1913, figurait parmi les 10 plus riches économies de la planète en termes de PIB par habitant, mais n’a cessé de reculer depuis, avec un taux de pauvreté qui aurait atteint 50% en 2024. Pour les Danois ou d’autres populations d’origine européenne, la leçon est cruelle car elles auraient mieux vécu si elles étaient restées en Europe – sans avoir à s’approprier les terres des populations locales brutalement éliminées.

Mais ce film est plus ambitieux que la simple dénonciation d’une illusion. Il s’agit du positionnement d’un père au statut social élevé puisqu’il dirige les travaux de construction de la tranchée d’Alsina à la frontière de l’Argentine « civilisée », qui s’en va solitairement à cheval à travers la Pampa pour retrouver sa fille et se trouve confronté à des situations qu’il aurait jugées impossibles peu de temps auparavant : sa fille a fait l’amour avec Corto, un simple soldat qu’il retrouve agonisant, probablement assassiné par les complices d’un nommé Zuluaga, colonel argentin en fuite, déguisé en femme. Un chien blessé lui montre la voie d’une grotte aménagée où l’accueille une vieille femme de langue danoise qui laisse entendre qu’elle est sa fille. Inversion des générations, inversion des valeurs, inversion des hiérarchies, inversion des genres, juxtaposition des langues, qui le conduit à repartir dans le Désert en prononçant une dernière phrase : Je ne sais pas. Sans cheval, sans son arme, sans son chapeau, sans eau, sans direction, il a peu de chances de survivre. Le colonisateur instruit, qui ne partage pas les préjugés du lieutenant Pittaluga en charge de la protection du chantier, avoue son ignorance, son impuissance, tandis que sa propre fille dépourvue d’éducation trouve une solution pour s’en sortir. Alors qu’il reste enfermé dans les préjugés de sa classe et de son origine, sa fille s’en détache. C’est en s’intégrant au milieu, y compris par la fréquentation du bandit criminel Zuluaga, qu’elle trouvera le chemin qui lui permettra non pas de rester comme la vieille Danoise mais de revenir au Danemark, dans un contexte complètement différent où son père, toujours absent, ne construit aucune route mais joue au hokey. Retournez chez vous, semble dire Lisandro Alonso, vous n’avez pas d’avenir ici. Il ne semble pas croire à l’hybridation des cultures, même sous l’emblème du melting pot argentin.

On peut s’interroger sur la signification de la figurine en bois représentant un soldat offerte par Corto à Ingeborg, retrouvée d’abord par le père en plein Désert et ensuite par Ingeborg au Danemark. Gunnar la garde précieusement car pour lui elle représente sa fille, tandis qu’Ingeborg la jette sans hésiter dans une mare. Le film se termine par l’image de l’eau troublée par cette éjection. Elle représente, pour la jeune fille, l’abandon de sa virginité et pour le père, au contraire, sa pureté. La fille n’est la propriété de personne, elle circule entre le désir du lieutenant Pittaluga réduit à se masturber, la relation charnelle avec Corto, le lien inconnu et ambigu avec Zuluaga qui lui sauve peut-être la vie, la solitude de la Pythie dans la grotte avec un mari tué par un serpent, et finalement le rapport de fidélité avec un chien Jersey blessé. Comme la figurine, elle est inassignable, impossible à fixer dans un espace géographique. Lieu stable fait de plans fixes dans lesquels les personnages se déplacent d’un bout à l’autre du champ, le Désert est mortifère. Au contraire le Danemark est filmé comme un non-lieu où ce sont les caméras qui se déplacent en suivant les individus. Ce n’est pas le lieu qui est à coloniser, c’est la personne. La défiance du réalisateur à l’égard des hybridations n’est pas un nationalisme, c’est un pessimisme où les idiomes et les traditions ne se mélangent pas. Le père et la fille ne se comprennent pas, Ingeborg et Corto ne parlent pas la même langue, Gunnar Dinesen et le lieutenant Pitteluga n’ont pas les mêmes valeurs, les indigènes sont totalement forclos et personne ne comprend la langue française du dandy Ángel Milkibar, supposée plus universelle.

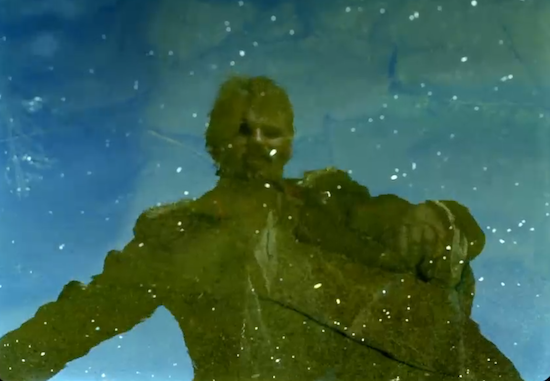

Zuluaga est un nom quelconque, très répandu. C’est le Monsieur Tout le monde sans visage de la compétition, de la violence, qui ne respecte aucune autre règle que la sienne propre. On laisse ce souverain fou agir dans le Désert, tandis que la fonction paternelle et les institutions étatiques défaillent. Dans ce passage de relais, la transmission s’efface dans un jeu de miroirs. Se voyant dans l’eau, Gunnar ne peut pas se reconnaître, il lâche prise et perd son identité. En misant sur sa fille, il s’était déjà lui-même mis de côté, disqualifié comme père. Le film dresse un parallèle avec un État argentin impuissant à faire respecter son autorité dans un monde replié sur lui-même qu’évoque le format presque carré du film (4/3), avec ses coins arrondis comme une vieille photographie. Une décennie avant l’arrivée au pouvoir de Xavier Milei, dans le nouveau Désert où le pays se reflète, les conflits se déploient sans contrôle, lentement mais sûrement. Seul le fantasme d’un ailleurs (ici la prospérité du Danemark) fait encore tenir debout la promesse du pays.

- Plus connu sous le nom de « Buckethead ». ↩︎