Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994)

Une pure éthique singulière, inconditionnelle, d’une absolue simplicité, ne peut pas se mesurer à l’injustice

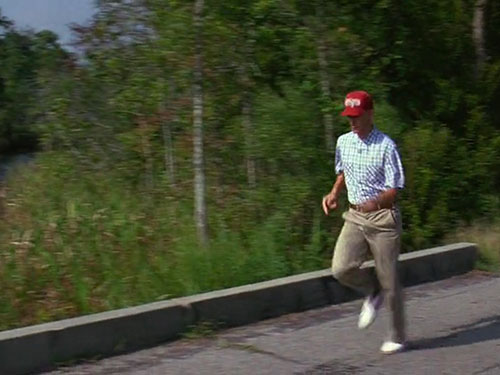

On parle souvent, à propos de Forrest Gump1, d’autisme ou de syndrome du savant. Mais Forrest Gump est capable d’empathie, de fidélité, de générosité, d’amitié et aussi d’amour – il n’est pas autiste, et s’il a certaines compétences, elles n’ont guère de rapport avec un savoir spécifique. Il s’agit de courir, jouer au football (américain), gagner des tournois de ping pong, des compétences plus physiques qu’intellectuelles. S’il réussit dans la pêche aux crevettes, c’est par pur hasard. Sa mémoire n’a rien d’extraordinaire, il ne fait pas spécialement attention aux détails et n’a de connaissance encyclopédique exceptionnelle sur aucun sujet connu. En vérité son syndrome est complètement différent : incapable de prévoir, de calculer, il fait tout ce qu’il fait inconditionnellement. Il sait qu’il doit courir, alors il court, quelles que soient les circonstances. Il sait qu’il doit sauver son ami Benjamin Buford Blue (surnommé « Bubba »)2, alors il fait tout pour le sauver, y compris contre la volonté de son lieutenant, Dan Taylor. Il sait qu’il aime Jenny3, alors son amour est illimité, il l’aimera quoi qu’elle fasse et quel que soit son comportement, et il n’aimera jamais aucune autre femme (la remarque vaut d’ailleurs aussi pour sa mère). Il a décidé de se perfectionner au ping pong, alors il ne fait que ça, de jour comme de nuit, jusqu’au moment où il peut combattre avec les plus grands champions chinois. Son incapacité à calculer ne porte pas sur les chiffres4, mais sur les raisonnements en général, sur les petits et grands calculs de la vie destinés à atteindre un but ou faire carrière. Forrest Gump n’a pas d’objectifs, pas de buts à atteindre, et même l’amour de Jenny arrive s’il arrive, sans stratégie ni organisation pour le susciter. Il obéit à tous les ordres, toutes les injonctions, mais il n’est conditionné par aucun. Il incarne un étrange paradoxe : sa soumission absolue est aussi une liberté sans limite. En acceptant les contraintes, il ne renonce jamais à son propre chemin.

Forrest Gump se choisit des priorités qui passent avant toute autre considération. Leur contenu peut sembler étrange, mais leur forme est digne des plus grands mots : règles de conduite, principes éthiques, obligations morales, tout cela se situant à un niveau supérieur au niveau courant, un niveau méta. Tout ce qui lui arrive est transposé, élevé à ce niveau. Par exemple son nom : nommé Forrest en mémoire du fondateur du Ku Klux Klan5, Nathan Bedford Forrest, il choisit pour meilleur ami, dans son parcours vietnamien, Bubba Blue, un Noir. Sans doute ignore-t-il tout du Ku Klux Klan, mais il s’en fiche. Son méta à lui se situe sur un plan qui déborde toutes les célébrités qu’il rencontre : John Lennon6, Elvis Presley, Abbie Hoffman, John F. Kennedy, Lindon B. Johnson, Richard Nixon7, etc., non parce qu’il méprise ces gens (il n’a aucune opinion sur eux), mais parce qu’il les considère comme des gens du commun, comme lui, c’est-à-dire inférieurs à ce qui compte pour lui, l’inconditionnalité. Le phrase de Jenny : « Cours Forrest, cours! » a pour lui autant de valeur que les dix commandements bibliques. Il doit courir, alors il court, c’est aussi simple que ça et ça marche : il en perd les prothèses qui le forçaient à se tenir droit.

Entre Greenbow (Alabama) où il est né le 6 juin 1944, ses matchs de foot et de ping-pong, son interminable course qui aura duré trois ans et demi (l’âge du petit quand il le découvre), et Savannah (Georgia) où il retrouve Jenny qui lui présente son fils, Little Forrest, il aura parcouru toute l’Amérique et sera devenu un personnage médiatique, une sorte d’être universel qui n’aura jamais accordé la moindre importance à sa célébrité. Étant universel, il ne peut pas préférer une orientation politique plutôt qu’une autre. Il est aussi conservateur que progressiste, aussi patriote qu’anti-guerre, à condition que ses principes inconditionnels soient respectés. L’amitié est pour lui, comme l’amour, absolument sacrée, et ne tient compte ni de la couleur de peau ni de l’origine sociale. Indifférent à la politique, il n’obéit qu’à sa propre obligation éthique8.

Le parcours de Jenny est aussi chaotique que celui de Forrest. Elle pose pour Playboy, chante dans un club de strip-tease à Memphis, se mêle aux hippies de San Francisco et aux protestataires de Washington sous la protection provisoire de quelques hommes qui la battent ou l’agressent. Tout se passe comme si jamais elle n’avait pu se détacher de son enfance, avec un père alcoolique et incestueux. En permanence au bord du suicide, elle ne peut se résoudre à rejoindre Forrest, sa simplicité et son amour inconditionnel hérité de sa mère. Forrest n’aura jamais cessé d’avoir de la chance, et Jenny de cumuler les handicaps. Les deux traversées de l’Amérique, l’une vers la richesse et l’autre vers la mort par hépatite C, n’auraient jamais dû converger. Par rapport à la détresse de l’une, le moralisme naïf de l’autre a quelque chose de scandaleux. L’enfant habitant dans la belle demeure construite par des esclavagistes, aux jambes entravées9 et au QI de 75, n’est pas exactement comme les autres comme le prétend sa mère : il hérite du sordide privilège du riche. La réussite matérielle de Forrest apparaît comme une terrible injustice. Tandis que le film se termine en mélodrame avec l’héritier en pleurs devant la tombe de son épouse, c’est sa classe sociale qui triomphe. Dan Taylor, héritier de plusieurs générations d’Américains de souche, vient le féliciter.

Le film a remporté autant d’Oscars (six) que Forrest de bourses, de récompenses universitaires, de médailles d’or ou d’honneur dans les domaines où il a excellé. Tout se passe comme s’il avait hérité des qualités de Forrest Gump (même nom) : une sorte de simplicité, de probité morale, de droiture qui explique en partie son parcours, et aussi un conservatisme viscéral, une absence totale de conscience politique. Dans tous ses aspects, le film hérite de l’ambiguïté. Entre le premier scénario tiré du livre de Winston Groom10 et la sortie, huit années ont passé et le tournage n’a été achevé que grâce à l’investissement personnel de Tom Hanks et Bob Zemeckis. Son côté absurde, quasi burlesque, sa dimension fictionnelle plus cinématographique que littéraire, est comparable à celle d’un autre film sorti la même année, Pulp Fiction (Quentin Tarantino), dont le succès a lui aussi été immense et spectaculaire. Dans un cas (oscar 1995 du meilleur film), il fait ressortir la moralité du héros et dans l’autre (palme d’or 1994 à Cannes) son immoralité. L’étonnante réussite commerciale des deux films pose la question de l’inconditionnel. Les personnages ne prennent aucune décision. Ils agissent sans concession ni compromis, souverainement, persuadés que leur comportement est normal, le seul possible. Fasciné par cette attitude qu’il sait contraire à toute possibilité, à toute vie sociale, le public ne peut qu’acquiescer. Quelle que soit la valeur des actes, quels que soient les principes mis en œuvre (qui ne sont évidemment pas les siens), il aime le film, il l’approuve. L’attitude des personnages s’impose comme une certitude naturelle, une évidence. L’inconditionnel est irrécusable, indubitable, inattaquable, il finit par triompher, même si c’est dans la douleur, la détresse ou la mort.

- Interprété par Tom Hanks, qui a tant aimé le personnage qu’il a contribué lui-même à financer le film. ↩︎

- Interprété par Mykelti Williamson. ↩︎

- Interprétée par Robin Wright. ↩︎

- Dans le roman de Winston Groom d’où le film est tiré, Forrest Gump a des capacités mathématiques, mais celles-ci ne sont pas reprises dans le film. ↩︎

- Le nom Gump a été choisi en référence à une chaîne de magasins vendant des meubles de luxe. ↩︎

- Dans le Dick Cavett Show, il semble influencer la chanson de Lennon, « Imagine ». ↩︎

- Forrest est impliqué involontairement dans le scandale du Watergate. ↩︎

- Témoin de la violence raciste du gouverneur George Wallace, il rend un livre abandonné à Vivian Malone Jones, l’une des étudiantes admises dans une école blanche par décision de l’État fédéral. ↩︎

- Ce sont des attelles destinées à redresser une colonne vertébrale oblique. ↩︎

- À sa parution en 1986, le roman n’a été tiré qu’à 30 000 exemplaires, mais après la sortie du film, 1,4 million d’exemplaires ont été vendus. ↩︎