Legend of the Happy Worker (Duwayne Dunham, David Lynch, 2025)

Pour continuer à vivre, il faut renoncer à poser la question : « Pourquoi ? »

C’est un film redoutable dans sa simplicité, énigmatique par cette simplicité même, un film qui raconte une histoire basique, toute bête, en nous faisant plonger loin, très loin, dans une profondeur vraiment terrifiante, inouïe (ce n’est pas une exagération). C’est un projet que David Lynch a évoqué auprès de son monteur Duwayne Dunham et de l’acteur Bobcat Goldthwait peu après l’achèvement de Blue Velvet, en 1985, inspiré par la pièce de théâtre de Stephen E. Feinberg, The Happy Worker1, créée en 1982. Le projet du film a été repris en 2019 par Duwayne Dunham, il a été tourné dans une carrière de l’Utah et il est finalement sorti en 2026, au 78ème festival de Locarno, 40 ans après l’initiative de Lynch. Dans le générique, Lynch, mort le 16 janvier 2025, est crédité de la position de producteur exécutif. Pour certains commentateurs, il s’agit du dernier film(posthume) de David Lynch, près d’une décennie après Twin Peaks: The Return, série sortie en 2017. Après tout, que le dernier film de ce réalisateur tellement interrogé, source infinie d’interprétations, prenne la forme d’une quasi non-réponse à une question si souvent réprimée ne serait pas surprenant.

La question est taboue. Joe, le personnage du film, n’ose pas la poser à son patron Goose, et l’on peut penser que peu de vivants s’en feraient les porte-parole. Peut-être manquent-ils d’interlocuteurs auxquels s’adresser, où peut-être prendraient-ils le risque, s’ils la posaient, de devoir faire face à un vide, ce qui les conduirait à renoncer à l’immense effort, l’immense travail qu’implique le simple fait de vivre, représenté dans le film et dans la pièce de Feinberg par le fait de creuser un trou. Au début du film, un Indien en fait tranquillement la demande. Il ose le faire car de son point de vue il peut se considérer comme extérieur à la situation, il peut s’imaginer simple spectateur (ce qui nous est, en pratique, interdit), mais les choses se compliquent par la suite, y compris pour la communauté des Indiens qui creusent eux aussi, sans que nous puissions savoir s’ils se posent la question, ou s’ils la posent à quiconque. Les modernes ont trouvé une solution pour contourner le problème, qui est de remplacer le Pourquoi ?par un Comment ? L’avantage du Comment ?, c’est qu’il vous conduit à travailler encore plus, ce qui garantit le report indéfini de la question du Pourquoi ?. Comme on est sûr, malgré toutes les avancées, de ne jamais en finir avec la tâche, on est à peu près tranquille, mais cela ne résout pas le problème – pour autant qu’un problème puisse se poser sans qu’une réponse latente à la question soit déjà présente.

Voici donc l’histoire : vers le début du 20ème siècle, un certain Goose2première génération, qui se déplace en automobile à moteur, arrive dans le désert de l’Utah. Il choisit un emplacement à peu près au hasard et sort de son coffre l’objet qu’il a préparé à l’avance : une pelle en or sur laquelle est écrite la formule Now what ?. Tout le film est déjà inscrit dans cette première scène : un projet prémédité, une absence totale de justification, un questionnement sans réponse et aussi un autre monde plus avancé, plus technique, auquel il aura fallu renoncer – car il faut bien qu’une pelle aussi somptueuse et une automobile aussi belle aient été fabriquées quelque part. Goose se débarrassera de l’automobile qui sera ultérieurement remplacée par un cheval et reléguera sa pelle comme objet de musée dans sa belle maison de maître. Avec son idée de creuser un trou et ses moyens apparemment illimités pour payer des salaires, on peut supposer qu’il aura été un homme riche (ce qu’il est toujours), qu’il se sera marié et aura eu des enfants, puisque désormais il est remplacé par son petit-fils qui vit solitairement dans la maison, et ne semble avoir aucun autre projet d’avenir que de continuer à faire creuser le trou par des ouvriers qui ne protestent jamais et se disent toujours heureux d’être là. Ils vivent dans de petites maisons avec leurs femmes et leurs enfants (qu’il aura bien fallu construire mais le sujet n’est pas abordé) qui regardent la télévision du matin au soir (la question de savoir d’où vient la télévision n’est pas abordée non plus) car, dans cette communauté, il ne semble pas y avoir d’école. Tout se passe bien jusqu’au moment où Simon, un vieil ouvrier, supplie le jeune Joe3 qu’il connait depuis sa naissance d’aller poser une question à Goose : Pourquoi ?. La question est indéfinie. Ce peut être Pourquoi creuse-t-on ?, mais aussi Pourquoi ? en général, Pourquoi sommes-nous vivants ? ce qui est bien plus redoutable. Rien n’étant jamais extrait du trou, on peut effectivement se poser la question taboue qui risque de briser l’harmonie du lieu. On n’est pas vraiment surpris d’entendre Goose III répondre par un autre récit où un cuisinier abandonne son activité pour s’occuper d’une chèvre qui ne lui rapporte rien. La réponse au Pourquoi ? ne peut pas être positive. Si le creusement absurde n’est rien d’autre que le cycle de vie, la perpétuation dans l’existence, vouloir lui trouver une raison d’être ou une finalité, c’est trahir sa pure essence de mouvement cyclique. Le cuisinier qui cuisine ne peut pas et continuer à vivre et s’intéresser à la chèvre qui semble, dans l’histoire, représenter le Pourquoi ?. En s’intéressant à la chèvre, il découvre que la réitération du mouvement vital pourrait s’arrêter : la catastrophe absolue, la catastrophe des catastrophes. On pourrait s’arrêter là et laisser le patron et les ouvriers continuer à creuser tranquillement, effrayés à l’idée qu’une question soit posée, mais ce n’est pas ce qui arrive.

Joe Anderson a un oncle, Clete Anderson4, qui a voyagé dans le monde à l’extérieur de cette communauté fermée. Il est arrivé en voiture (comme Goose I) avec dans sa besace un instrument bien plus efficace que la pelle : le bulldozer. Ce qu’il met en cause n’est pas le creusement, mais le Comment creuser ?. Si vous voulez faire un trou, dit-il, alors au moins, faites-le efficacement. Il en fait la proposition à Goose III qui la rejette catégoriquement, mais le ver est dans le fruit, et le ver, c’est la question Pourquoi ? à laquelle Clete n’avait même pas pensé. Goose III comprend que quelque chose d’irréversible est arrivé, qu’il a fait son temps et qu’il doit céder la place. Il fait du jeune Joe qui ne comprend rien son contremaître, son adjoint, puis se laisse tuer par Clete qui veut placer ses bulldozers. La pelle d’or tombe, avec Goose III, au fond du trou. Joe accepte que les bulldozers remplacent les pelles et que les ouvriers, ses anciens amis, soient mis au chômage. Pourquoi Goose III est-il allé au suicide ? La circularité des positionnements (domination/soumission, maître/esclave) ne pouvait plus fonctionner. Avec l’expression insistante du Pourquoi ? ne vient pas que l’interrogation muette d’un vieillard, mais la politique, la culture, le savoir, la métaphysique, etc., toutes choses incompatibles avec la pure continuation du cycle de vie. Goose III est identique à son père et son grand-père, et Joe Anderson est lui aussi identique à son père, comme son fils Joe III, avec lequel il n’a pourtant aucune communication puisqu’il lui arrive de parler une autre langue (celle de la télévision). Une vie absolument répétitive, sans enjeu ni frustration, est-elle véritablement une vie ? Ou bien la vie inventée par Goose I ne serait-elle qu’un artefact de vie, un simulacre de vie ? Dire « Pourquoi », c’est casser la répétition, s’interroger sur ce qui ne s’inscrit pas dans le fonctionnement quotidien, les décalages, les défaillances, les distorsions et les exemptions (y compris la mort), c’est en sortir, c’est faire un pas au-delà de la vie. Voilà ce que Clete est incapable de faire. Son efficacité quantitative ne change rien au projet fondamental, creuser, mais détruit la vie des ouvriers.

On pourrait imaginer que le film se termine par une ouverture, mais ce n’est pas le cas. Clete est massacré par son propre bulldozer et Joe se réconcilie avec les pelles, son épouse aimante, son fils et les ouvriers. Personne ne renonce au creusement, et la routine reprend. Peut-on dire que tout est bien qui finit bien ? On peut en douter, car Goose III est mort et bien mort. Peut-être savait-il à l’avance que, vraiment, il fallait passer à autre chose. En intronisant Joe plutôt que Clete, il a compris que cet autre chose ne pouvait pas provenir de la technique, car la technique elle-même ignore le Pourquoi ?. Joe restera celui qui a osé poser la question.

Un Pourquoi ? impossible, c’est la continuation directe de l’œuvre de David Lynch, son testament, le pas au-delà de Blue Velvet (1986), Wild at Heart (1990), Twin Peaks (1990-91), et des 18 épisodes de Twin Peaks : The Return diffusés en mai-septembre 2017, tous montés par le réalisateur de Legend of the Happy Worker, Duwayne Dunham. Lynch aura toujours préféré fuir non seulement la réponse à la question Pourquoi ?, mais aussi la question elle-même. Il aura fasciné le monde entier par cette fuite et l’aurait emportée dans la tombe s’il n’avait pas favorisé cette production improbable, où enfin elle est posée comme telle.

Il n’est pas indifférent de savoir que ce film a été financé par appel aux cryptomonnaies, selon une procédure hybride qui combine des financements classiques, le choix de curateurs, une communauté de votants et la blockchain – procédure hybride comme le film, à la fois fable morale, western surréaliste, rêve, comédie, naïveté infantile à la Disney, etc. Avantages : pour les financiers mieux contrôler les étapes de la conception au tournage, pour les initiateurs du projet sortir du marasme, pour les producteurs réduire les risques. Certes les cryptos célèbrent le triomphe de la technique, ce sont les bulldozers d’aujourd’hui qui fournissent de substantielles masses financières pour faciliter la spéculation sur les dits « N.F.T. » (jetons qui accordent des droits de propriété sur un objet réel ou virtuel comme une œuvre d’art). Lynch n’était certainement pas hostile à cette procédure, puisque dès 2021, il l’avait mise en œuvre pour une mini-série, Rock Band Interpol. Après tout la plupart des films ne sont plus rien d’autre que des objets numériques. Ils n’ont guère plus de matérialité qu’un trou – ce qui n’empêche pas qu’on y mette toute son âme, comme le Happy Worker de Goose.

- La pièce a été jouée par l’Actors Theatre of Louisville à partir de 1982. Stephen E. Feinberg a a plus tard contribué au scénario du film où sa pièce est reprise presque intégralement dans la première demi-heure du film. ↩︎

- Interprété par Thomas Haden Church. ↩︎

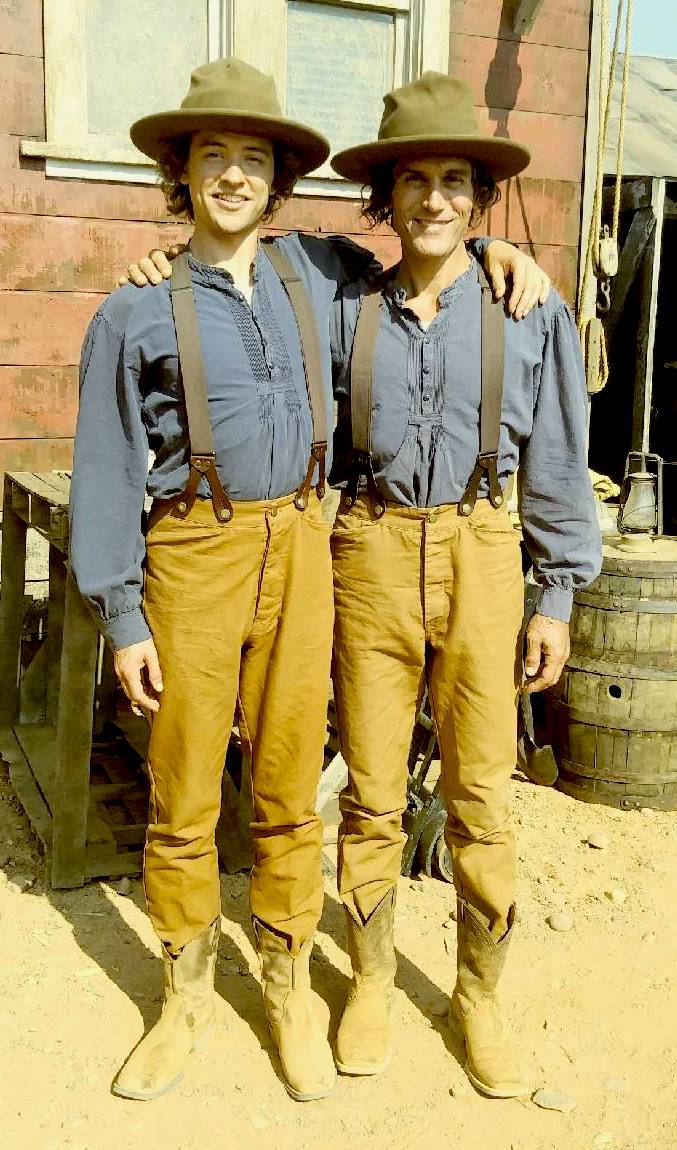

- Interprété par Josh Whitehouse. ↩︎

- Interprété par Colm Meaney. ↩︎