After Hours (Martin Scorsese, 1985)

Une nuit de chaos qui, en définitive, ne change rien – car jamais le héros ne se détache de la faute

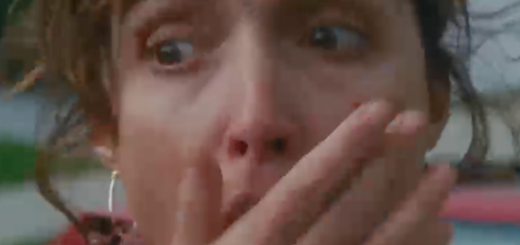

Paul Hackett1, informaticien, passe sa soirée dans un bar en lisant Tropique du Cancer, ce livre d’Henry Miller qui raconte un séjour à Paris, censuré aux Etats-unis de 1934 à 1964, comme s’il fallait nous exciter, nous faire croire que quelques scènes salaces allaient suivre. Il y rencontre une jeune femme, Marcy Franklin2, qui connait par cœur des passages entiers du livre3. On aurait pu penser qu’une romance allait suivre, mais ce qui arrive est assez différent, puisque la rencontre au domicile de Marcy tourne au cauchemar : après un flirt raté, elle choisit le suicide aux barbituriques. Le texte de Miller ne résonne dans le récit du film que de manière inversée. En l’absence totale de pornographie ou d’obscénité, il ne reste que du sordide. Le film commence et finit dans l’open space où Paul travaille, une structure en boucle qui laisse entendre qu’il n’a aucune chance de sortir de sa condition, à une différence près : il revient séquestré dans une statue de papier mâché dont il n’arrive à se libérer que devant la porte du bureau. Le costume sale, décravaté et couvert de plâtre, il ne peut pas passer inaperçu (alors qu’il souhaiterait qu’on l’oublie). Ses collègues pourront constater son effondrement, son épuisement. On peut penser qu’il restera proscrit, incapable de raconter ses aventures (il a tenté de le faire une fois, mais son interlocuteur ne l’a pas cru). Et pourtant informaticien il est parti, informaticien il revient. Les événements de la nuit n’ont pas transgressé sa condition, au contraire ils l’ont confirmée. Ce qui s’est passé reste indéterminé, flottant.

On peut, à partir de ce film, interroger la notion d’événement. Si cette nuit terrible, éprouvante, traumatisante, laisse Paul dans le même état, exactement dans la situation où il était déjà la veille, alors qu’y a-t-il à en dire ? Une invraisemblable série de rencontres absurdes ne suffit pas pour faire événement.

Il semble n’y avoir aucun lien entre les différentes catastrophes qui arrivent les unes après les autres, sauf une : la culpabilité. Paul se rend à SoHo où Marcy habite dans un loft qu’elle partage avec son amie sculptrice, Kiki Bridges. Il prend un taxi qui annonce la suite de la soirée : le chauffeur conduit à une vitesse ahurissante, le billet de 20$ avec lequel il voulait payer s’envole et il se retrouve déjà en dette (Il tentera plus tard de rembourser, mais c’est lui qui se fera voler). Il prétend vouloir acheter une sculpture en papier collé qui représente un homme hurlant inspiré du Cri d’Edvard Munch, mais ne le fait pas (mensonge, défaillance). Il masse Kiki mais l’érotisme s’évanouit quand elle s’endort. Sa punition, plus tard, c’est qu’il sera lui-même statufié, il deviendra cet homme qui crie (souffrance, impuissance). Constatant que Marcy est défigurée par des brûlures, il s’enfuit, mais reviendra pour se faire pardonner. C’est alors qu’il trouvera Marcy suicidée – ce dont il se sent responsable. Il est incapable de consoler le petit ami de Marcy, Tom Schorr, le type qui lui a confié ses clefs. Il veut prendre le métro mais n’a pas assez d’argent et doit s’excuser auprès du policier. Allant chez Tom pour lui rendre service, il est pris pour un cambrioleur et poursuivi – il doit aussi porter cette faute, bien qu’il ne l’ait pas commise. Il insiste pour rentrer dans une boîte de nuit où il n’est pas invité, le Berlin Club, on le menace de le tondre en mohawk. Il veut restituer la sculpture volée à Kiki, mais celle-ci lui explique qu’en fait elle l’avait vendue – nouvelle méprise, nouvelle faute. La serveuse Julie lui fait confiance, il lui fait faux bond, elle se venge en le dénonçant. Il se confie à un interlocuteur masculin, mais celui-ci est déçu qu’il ne lui propose pas du sexe. Quoique toujours innocent, il se sent toujours coupable, et s’il clame son innocence, les autres ne le croient pas. C’est le côté kafkaïen du film : rien ne peut l’innocenter. À chaque fois, c’est sa culpabilité même qui attire la catastrophe suivante. S’il finit par revenir à son point de départ, c’est qu’il est incapable de sortir de la circularité de la faute et du châtiment. Rien d’étonnant qu’au bout du compte, il revienne à son statut initial.

Présenté autrement, le film raconte l’errance d’un informaticien qui subit des événements imprévus, incalculables et incontrôlables. Dans une vie bien réglée, l’extériorité fait irruption, mais c’est une extériorité factice puisqu’il ne cesse d’alimenter la machine par ses propres comportements. Du début à la fin (ou presque), son but premier est de rentrer à la maison, mais il se l’interdit en ne mettant pas fin à ce qui lui apparaît comme une malédiction. Il a donné ses clefs en gage, en échange d’autres clefs, mais n’arrive pas à les récupérer (rien ne dégage du gage). Comme Job ou Jésus, il interroge Dieu : Pourquoi m’as-tu infligé ça ?, mais Dieu n’a pas à répondre puisque le film ne parle que du retour sur soi, de la pétrification supplémentaire d’un humain déjà pétrifié. Paul se croit persécuté, sans savoir qu’il est son propre créateur et son propre persécuteur. Il a du mal à accepter que le cauchemar qui lui arrive, c’est le sien : un mélange d’irrationnel, d’injustifiable et de décision divine. Le SoHo nocturne auquel il n’arrive plus à échapper n’est qu’une figure de sa propre errance, un renversement de souveraineté où le surmoi se confond avec le moi.

Il est significatif que le film commence et se termine sur son lieu de travail, et non pas à son domicile. Ce n’est pas de chez soi à chez soi qu’il erre, c’est du bureau au bureau. Les habitations par lesquelles il passe sont celles des autres, en général des femmes (sauf une exception), parfois des bars où il n’arrive même pas à consommer. Son épreuve, qui confine au degré zéro du sexuel, est un échec perpétuel. On s’étonne qu’à la fin il soit encore vivant, car après tout, il n’a strictement rien vécu. Pour qu’il y ait véritablement événement, au sens propre du terme, il aurait fallu que l’imprévu, l’incalculable ou l’incontrôlable brisent la chaîne délétère de la faute et de la culpabilité – une tâche impossible pour ce pauvre homme.

- Interprété par Griffin Dunne. ↩︎

- Interprétée par Rosanna Arquette. ↩︎

- Impossible à adapter au cinéma. Les deux seules tentatives que je connaisse, Tropique du Cancer de Joseph Strick (1970) et Henry & June de Philip Kaufman (1990) ne sont pas vraiment des réussites. ↩︎